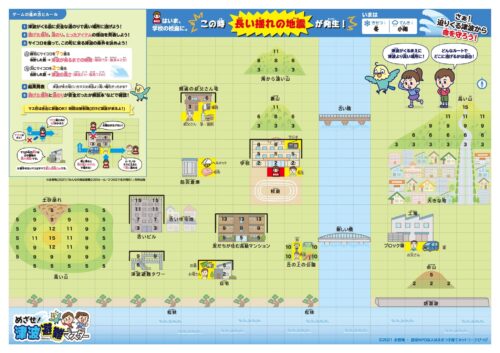

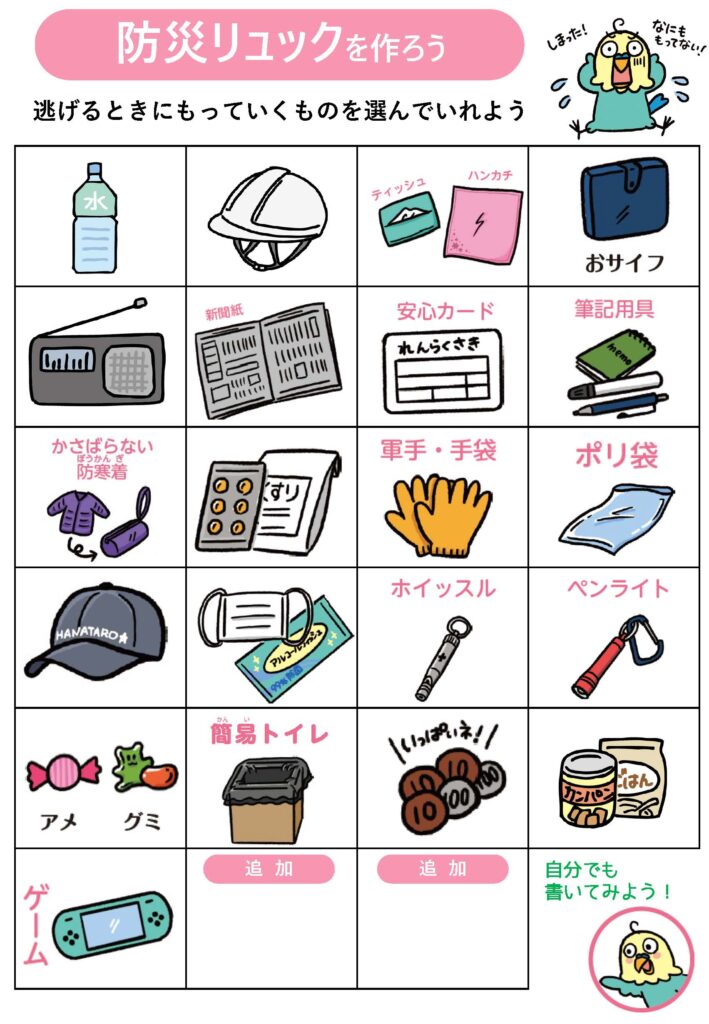

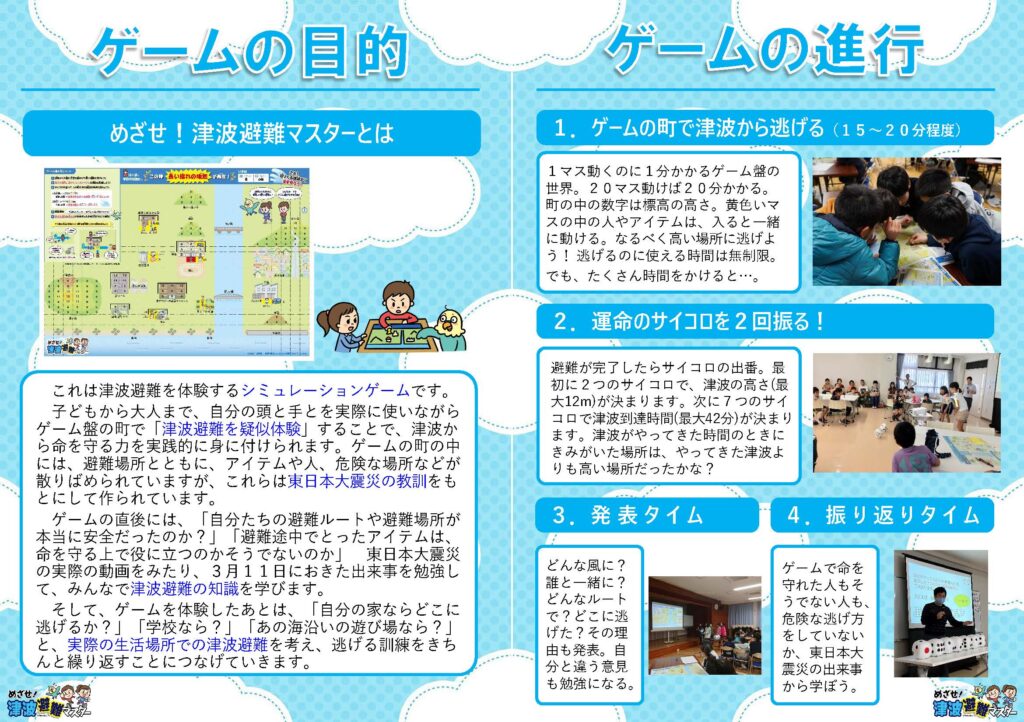

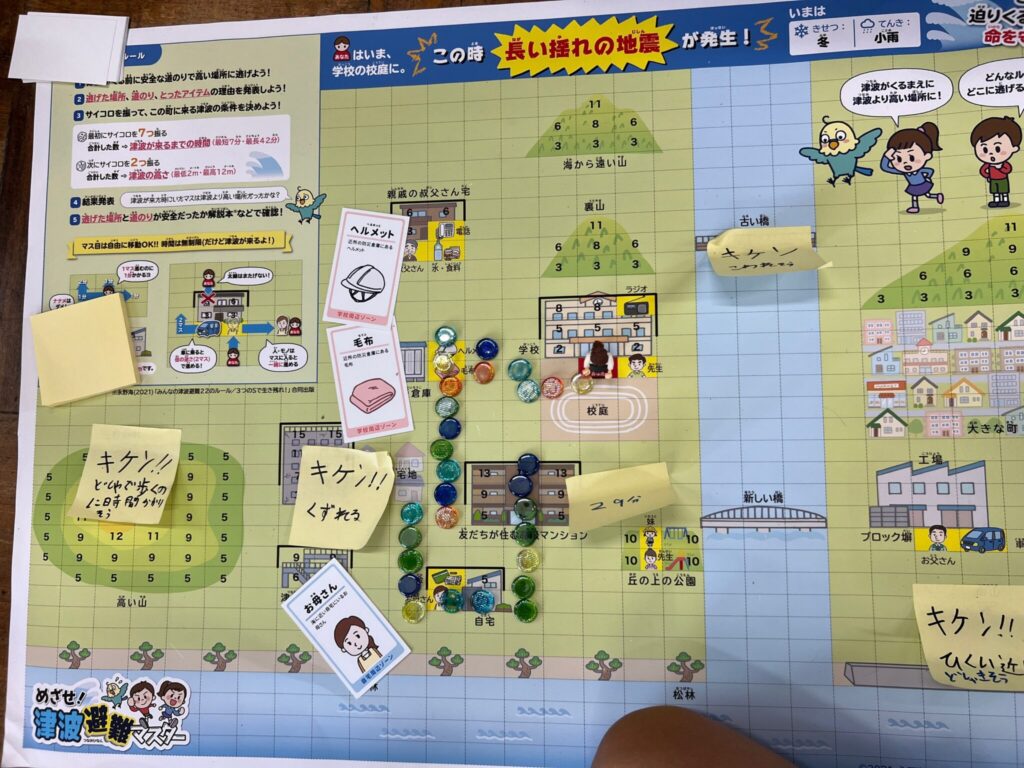

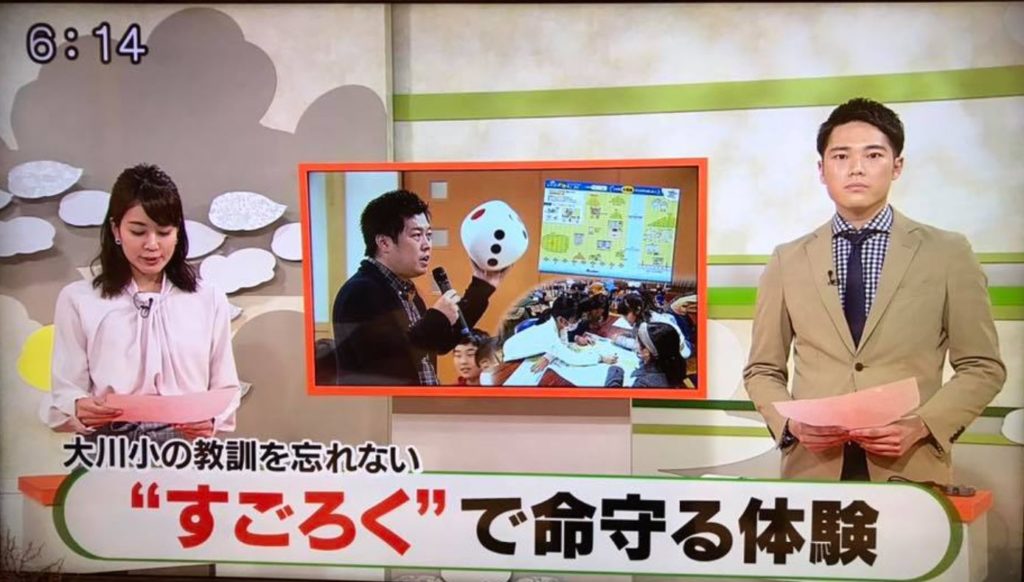

津波避難を体験するゲーム「めざせ!津波避難マスター」(津波避難すごろく)

【可能ならA1サイズ(A3を4枚並べたサイズ)を推奨】

※ 一般的なコピー機でもポスター印刷モードでA1印刷は可能です

※ A4やA3サイズの紙でやる場合には、マスが小さくなりコマやおはじきをおけないので、紙に直接、避難ルートを書き込んでもらう形になります

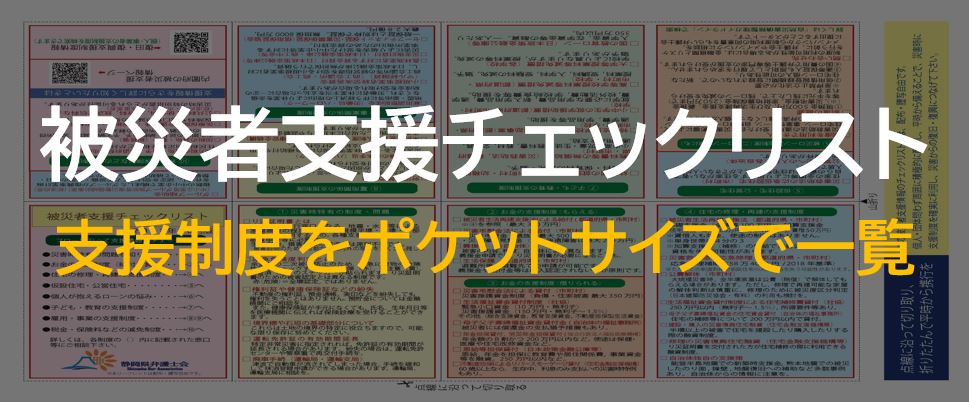

【A4カラー印刷・100円ショップでも買えるケント紙での印刷を推奨】

🔽ゲームに使えるスライド(一部)のダウンロードはここをクリック(商用利用でないこと、改編をしないことを条件にご使用いただけます) ※R5.10.18資料改訂

🔽人形のコマ【A1サイズのすごろく版の場合】

※ コマは写真のように何でも構いません。私は100円ショップで買える丸形の磁石を人形の足にくっつけています。

※ コマがなくてもゲームは可能です

🔽おはじきなど【A1サイズのすごろく版の場合】

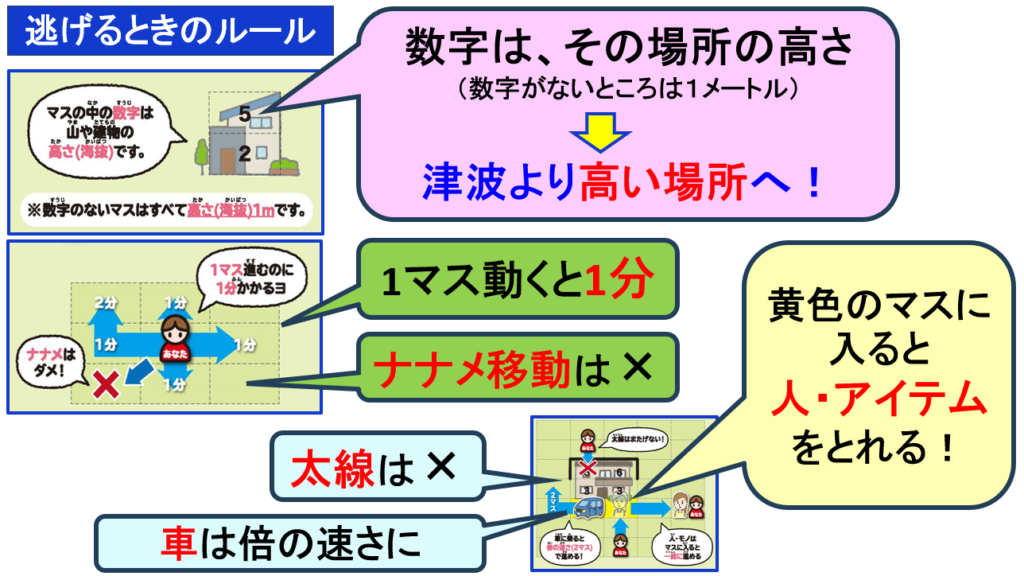

※ A1サイズのゲーム版だと100円ショップで買える小さなおはじきがちょうどおけます。最後におはじきの数と人形の数を合計すれば、避難にかかった時間(分)がわかります。車に乗ったあとは、2マスに1つおはじきを置いていきます(倍の速度で進めるため)。わたしが使っている布ポスター用紙の場合は、100円ショップで買える小さな丸いシールを「足跡」としてマスに貼ることもできます(きれいにはがせます)。

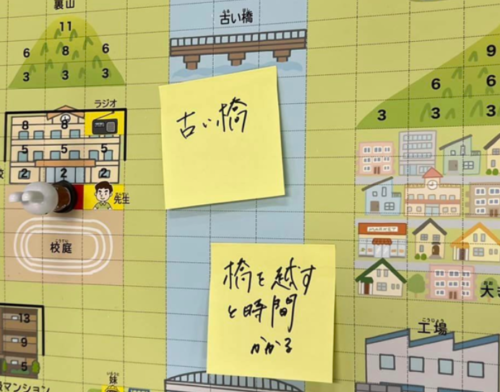

🔽ふせんと筆記具

※ 町のなかの避難する上で危険な場所に貼り、危険な理由を書き込みます

🔽サイコロ(7個)又はGoogleの画面

※ 津波の高さや時間を決めるために必要です。サイコロが大きいと盛り上がりますが小さくても大丈夫ですし、サイコロがない場合、Googleに「サイコロを振る」と入力すれば、WEB上でサイコロを振れます。この場合、振ったサイコロの合計も計算してくれて便利です。

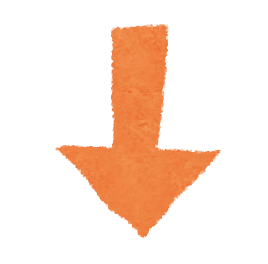

カードをハサミで切ってノリで貼り付けるリュックのイラスト(A3カラー印刷)

防災リュックづりりで使うカード(A4カラー印刷)

リュックに入れたいアイテムを選んでハサミで切ってノリでリュックの紙に貼っていきます。(ほかに入れたいものがあれば追加カードに自由に書きます)

※学校や行事で実施のご希望はこちらまで ➡ mail★naganokai.com (※ ★を@に変更して下さい)

(推奨年齢:小学校3・4年生以上~大人まで)

🔽ゲームでは、一生懸命考えている子どもに大人は介入せず、たとえば、お父さんはすごろく版のお父さんの位置から、お母さんはお母さんの位置から自分の避難を考えましょう。

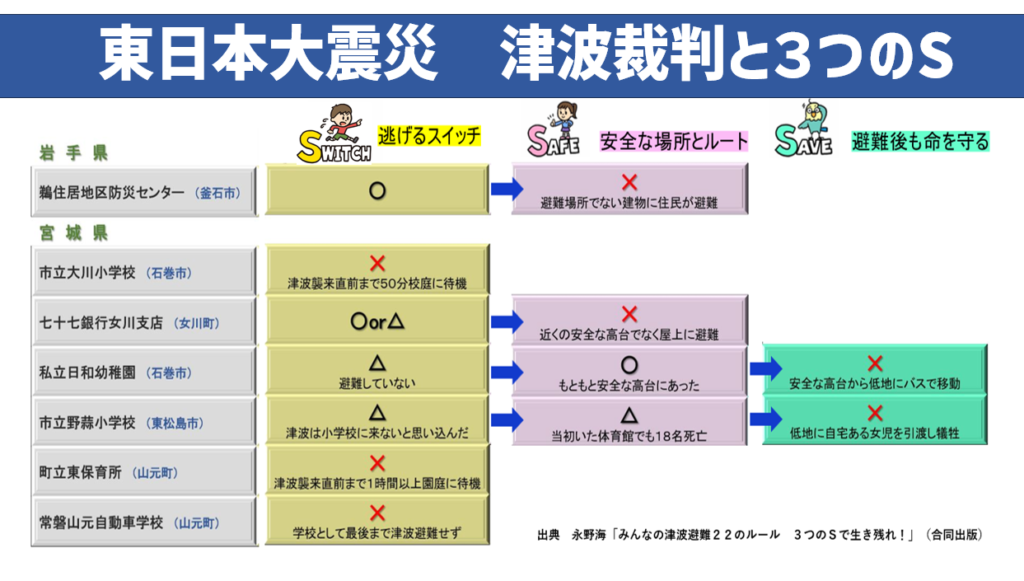

拙書「みんなの津波避難22のルール 3つのSで生き残れ!」(合同出版)の中で、ゲームの進め方や避難のポイントを詳しく解説しています。

🔽 Amazonのサイトに移動

🔽チラシ(PDF)のダウンロードはここをクリック

※ 両面印刷して折りたたむとリーフレットの形になります

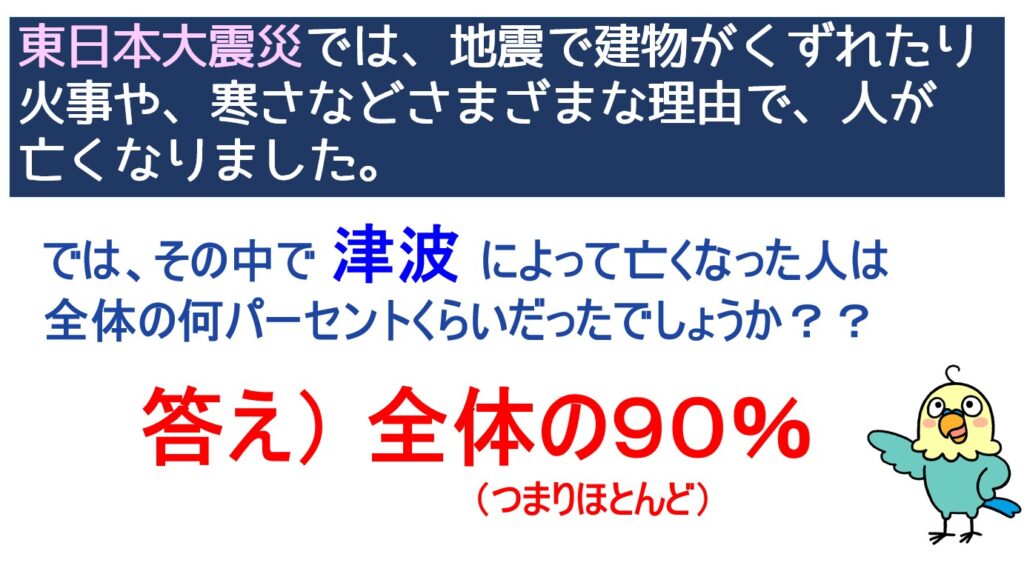

私が東北の被災地で心に決めたことは、絶対に子どもたちの犠牲を無駄にはしないということです。

それは、東日本大震災から正しく学び、次の自然災害から命を守ることを意味します。

そのためには、まず何よりも東日本大震災で何が起こったのかを正しく知る必要があります。

これまでそうした内容の津波防災講演会を各地で開いてきましたが、講演会形式ではなかなか子供たちの参加に結びつきません。また、仮に子供たちが講演を聞いてくれたとしても、そのときはなんとなく「へえ」と思っても、本当に津波避難の力を身に付けてもらえるかに疑問を持つようになりました。

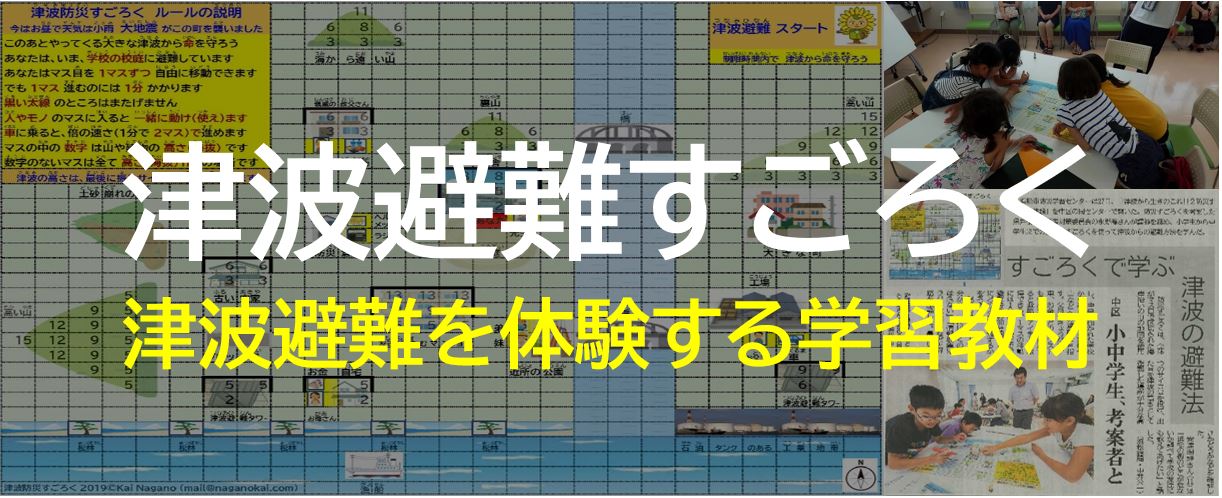

そんな中で作ったのがこの津波避難シミュレーションゲーム「めざせ!津波避難マスター」(津波避難すごろく)です。

災害から命を守るために共通して必要なことは、事前の準備に加えて、災害時に、①「自分の頭をフル回転させて考えて」②「実際に行動すること」です。

津波避難でいえば、①自分がどこに逃げるべきかを考えた上で、②「たぶん大丈夫だよね」と思わずに、「念のため」と考えて実際の避難を開始することが、何よりも大切です。

ゲームで津波避難を疑似体験することで、大きな揺れや、長い揺れの地震に直面したときにも、とっさにまわりを見渡たし、安全な高い場所にいちはやく逃げ込める力を身に付けてほしいと思います。

一方、日ごろから過ごす時間の長い、自宅、学校、会社、遊び場などでは、地震後にどこに逃げるか考えなくて済むように、地震がおきる前から、『ここで地震がおきたら、どこに逃げるか』を、あらかじめ決めておくことがとても大切になります。

❶ルール説明 5分~10分

❷まちの危険の確認(ふせんをはる)

❸逃げるルートの決定(おはじき・人形を使う) ❷❸あわせて15分~20分

❹発表 5~10分

❺見学 3~5分(省略可能)

❻サイコロを振る(ゲームの勝者決定) 3分

❼振り返り(町の中や避難後の危険に気づけたか確認) 10分~20分

(以下は時間に応じて)

❽津波避難の勉強や地域の危険の確認(進行役による授業・講座) 0分~30分

➡合計 45分~60分程度 ❽もやる場合 90分程度

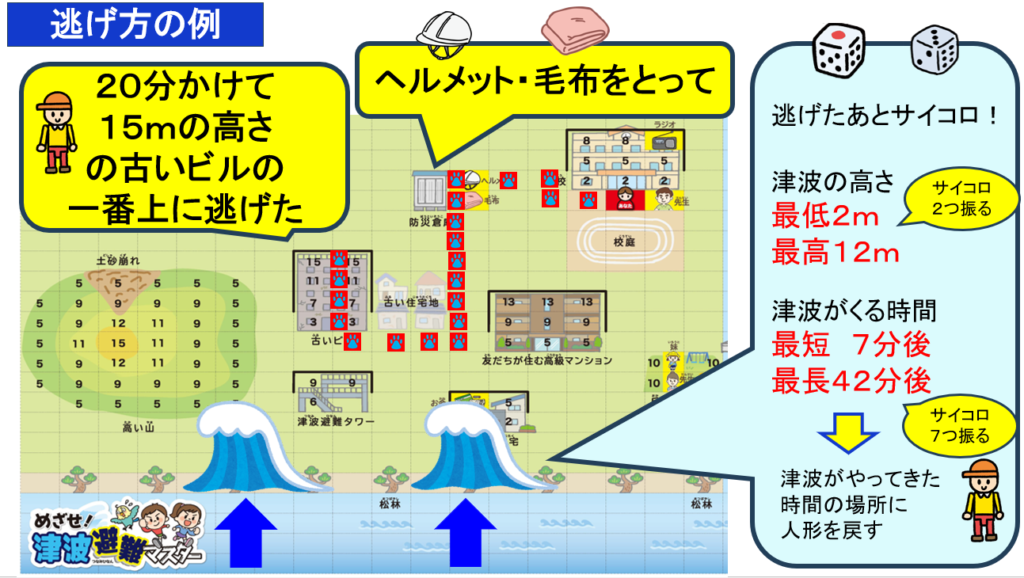

①ルール説明 5~10分程度 最初にゲームのルール説明をします(わたしがやる場合には、なぜ津波から逃げる力をみにつけることが大切なのか、クイズなどもしながら説明します)。

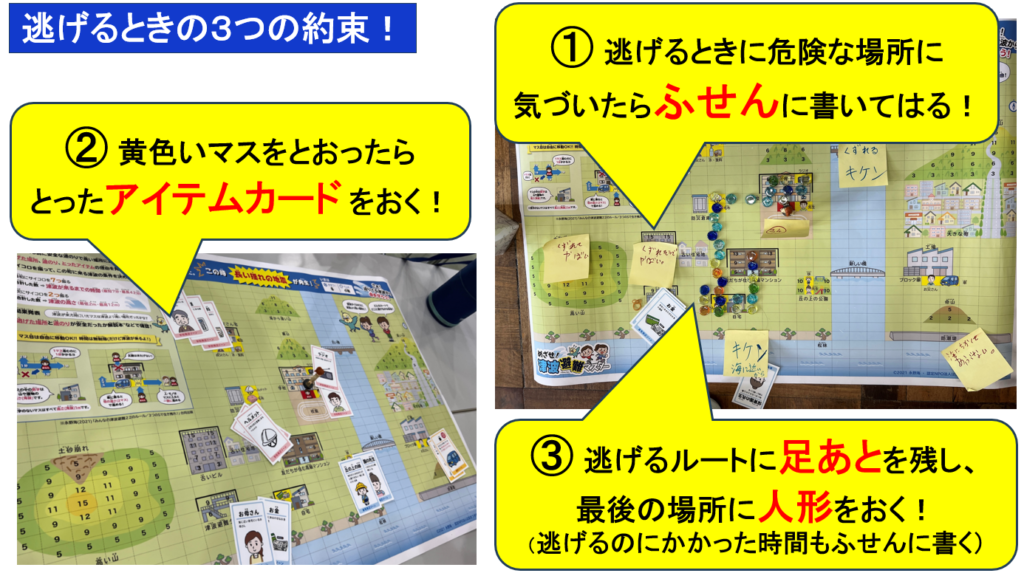

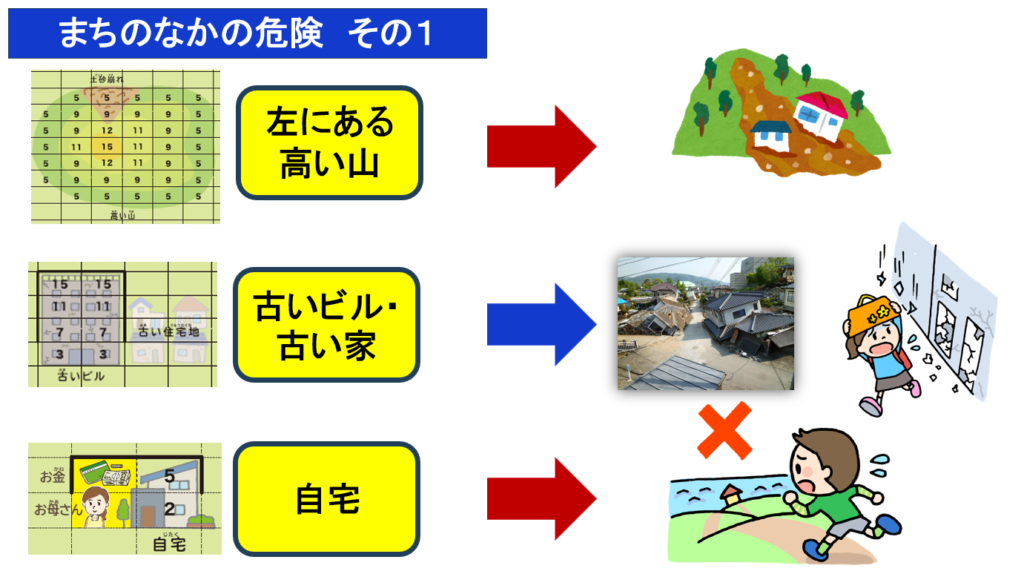

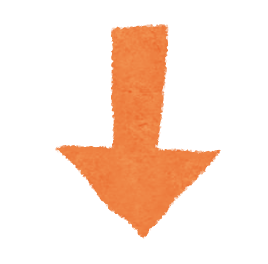

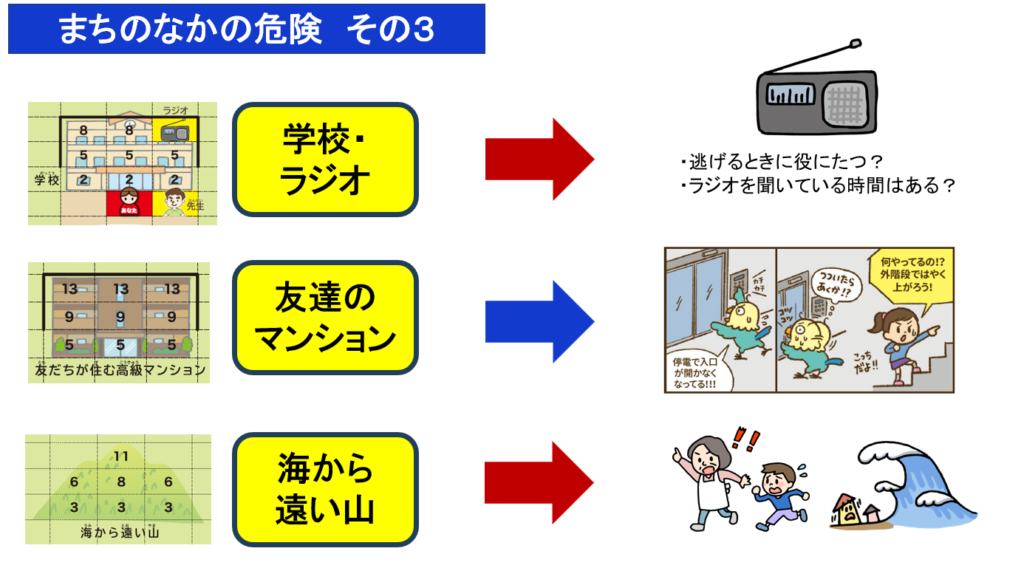

②まちの危険の確認 避難ルート、避難場所の検討開始。 いきなりルートを考えるのではなく、まずは、町を見渡して、気づいた町のなかの危険な場所にふせんを貼り、理由を書き込みます。

逃げるさいに危険なポイントを観察し、考えることにつながります。

③逃げるルートの検討 15~20分程度 まちの危険を確認しながら、逃げるルートと最終的に逃げる場所を決めます。逃げるルートは、何度もおはじきを並べ替えながら試行錯誤。 途中アイテムとったら、アイテムカードをとって置きます。避難ルートにはおはじきを並べ、最終的に逃げた場所に人形を置き、逃げるのにかかった時間をふせんに書きます。

【参考 家族でゲームするときは?】

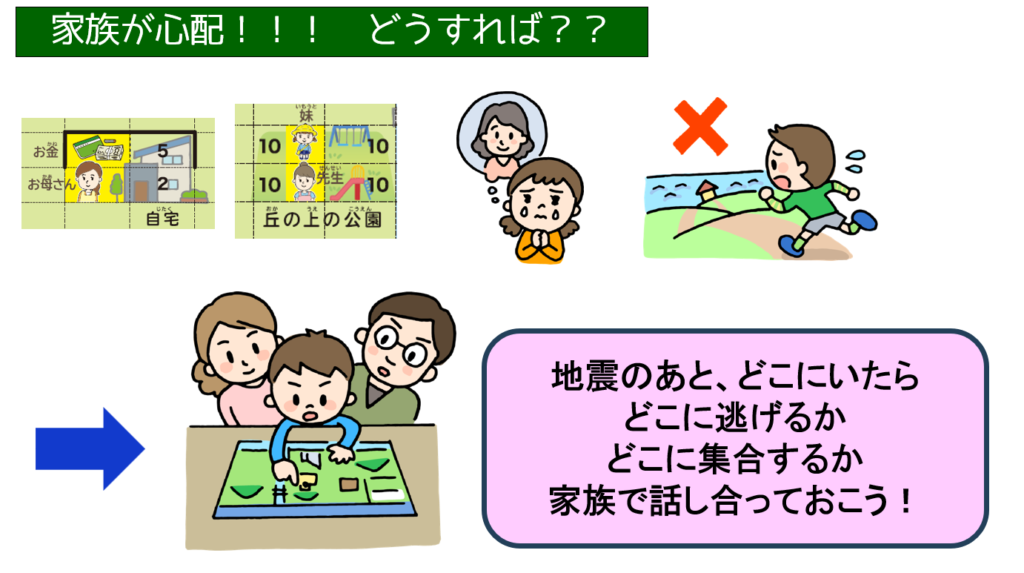

家族でチームを作る場合は、写真のように、お父さんはまちの中のお父さんの位置から出発、お母さんはお母さんの位置から出発してみるのがオススメ。

家族がそれぞれ避難を考えることで、ゲームを通じて、あらかじめ家族の待ち合わせ場所、避難場所を決めて、みんなで把握しておくことの大切さにも気づきます(そうしないと心配で探しにいってしまいます)。

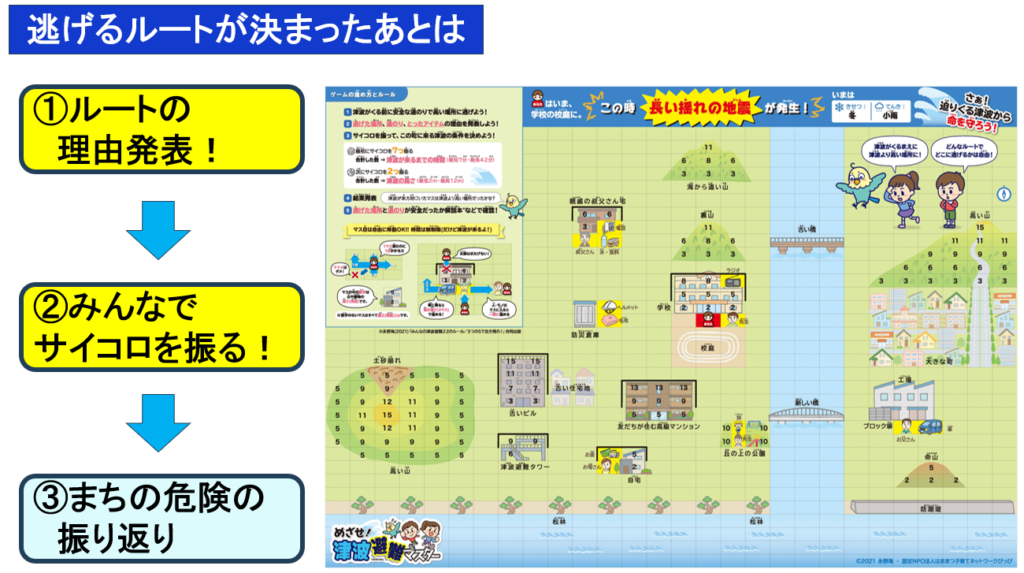

④発表 5分~10分程度 避難ルートやとったアイテムの効果などについて、発表してもらいます。チーム数が少なく時間に余裕があれば、写真のようにみんなの前で発表してもらうのもオススメです。時間がなければ、いくつかのチームにその場でインタビュー形式で発表してもらいます。

⑤見学 5分程度 避難ルートを決定したあと、他のチームのゲーム盤を見学したり、質問したりする時間をとると、自分たちと異なるさまざまな考え方、避難の方法があることを実感できます。参加者同士が意見交換をしても面白いです。

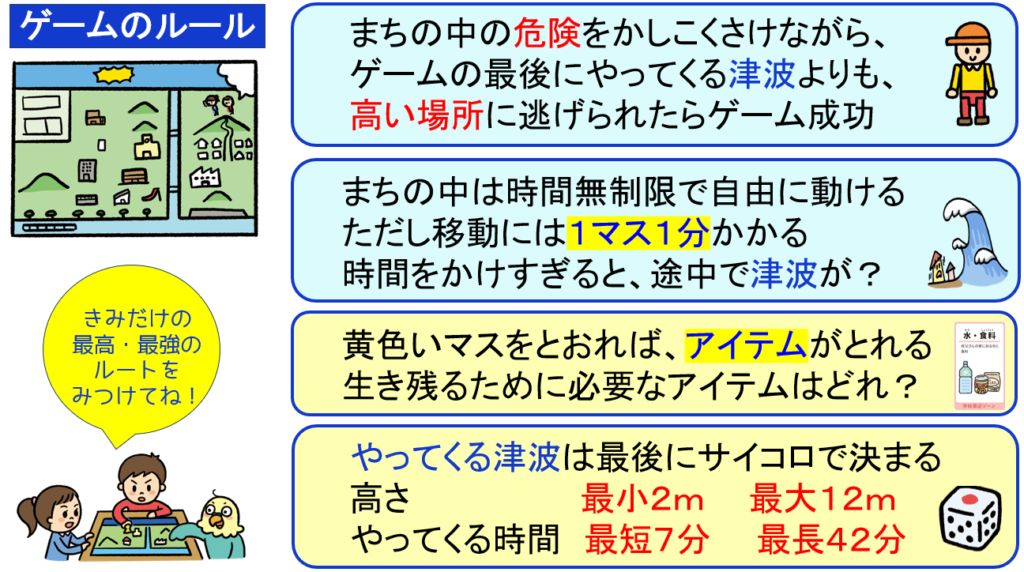

⑥サイコロを振ってゲームの勝敗を確認 5分程度 サイコロを振って、やってくる津波の高さと時間を決めます。やってきた時間のところに人形(コマ)を移動させます。やってきた津波より高い場所にいたでしょうか?

生き残れたチームも生き残れなかったチームもでます。

ただ、たとえば、いろんなアイテムをとりながら、遠くの場所まで時間をかけて逃げたチームがあるとします。たまたま運よくサイコロの目が大きく、津波がくるまでの時間が十分にあった結果、それでも生き残れることもあるでしょう。

でも、実際の地震・津波の場面で、本当にそんなに避難に時間をかけることができるか?

言い換えれば、「津波がゆっくりくればラッキー」と運を天に任せるような避難ができるのかも考えてもらうことも大切です。

また、ゲームでは一目散に高い場所に逃げられたチームも、実際の場面では、お母さんのことが心配で、または逆に、お母さんがあなたのことを心配で、地震のあと家族を探してしまうのでないか、なども考えてみましょう。

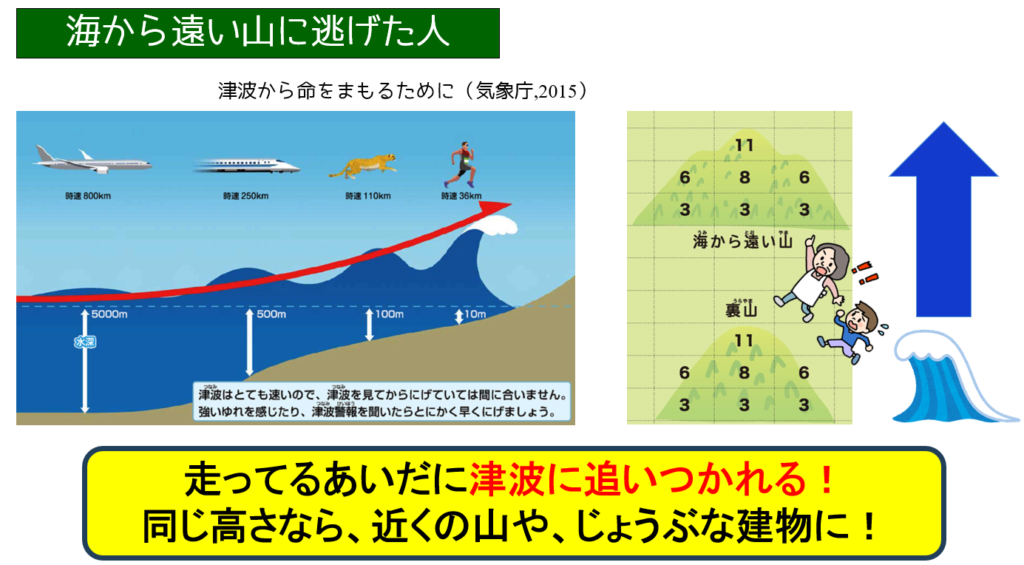

こうした様々な問題を、ゲームをきっかけにして考えてもらうことで、では日ごろからどう備えておけば解決できるのか(アイテムをとりにいかなくていいように防災リュックを日ごろから備える?、家族で集合場所を決めておく?、家族の避難を信じあえるまで訓練しておく?)を考える機会になります。

ちなみに、サイコロで津波を決めるというと、一見、遊びのように思われるかもしれませんが、実はこれは本当の津波に非常に近い、かなりリアルな設定になります。

津波はとても予測が難しく、どれぐらいの高さの津波がいつやってくるのかは、実は、起きてみないと誰にもわかりません。それはサイコロの目で津波の高さが決まることと非常に似ているのです。

ハザードマップは、参考にはなりますが、1つの想定結果に過ぎないので、うのみにすることはできません。自分の頭で考えて、逃げるベストを尽くすことがとても大切です。

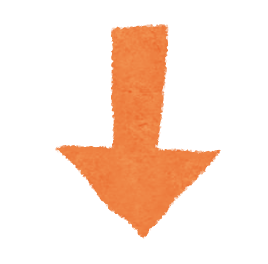

町のなかにあった危険に気づけていたか、振り返ります。場合によっては、動画なども上手に活用しながら、司会進行の人が津波避難のポイントを解説します。

※動画を使う場合には、子どもたちへの影響に十分配慮してください

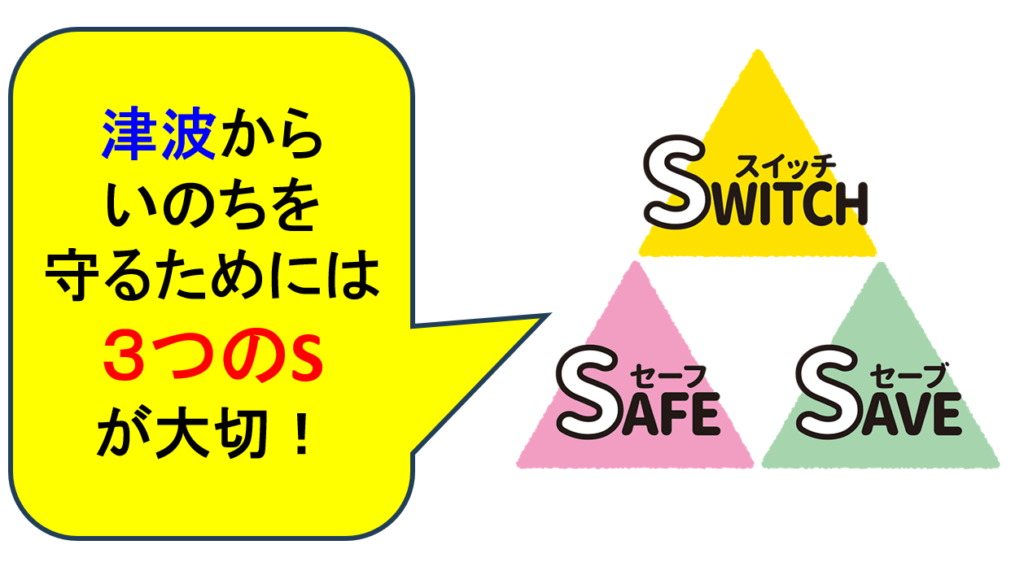

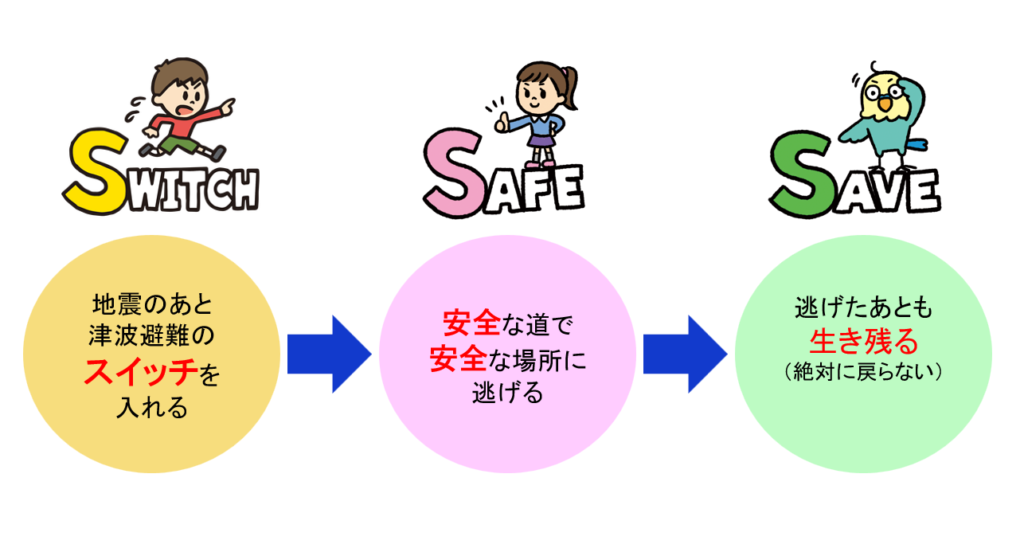

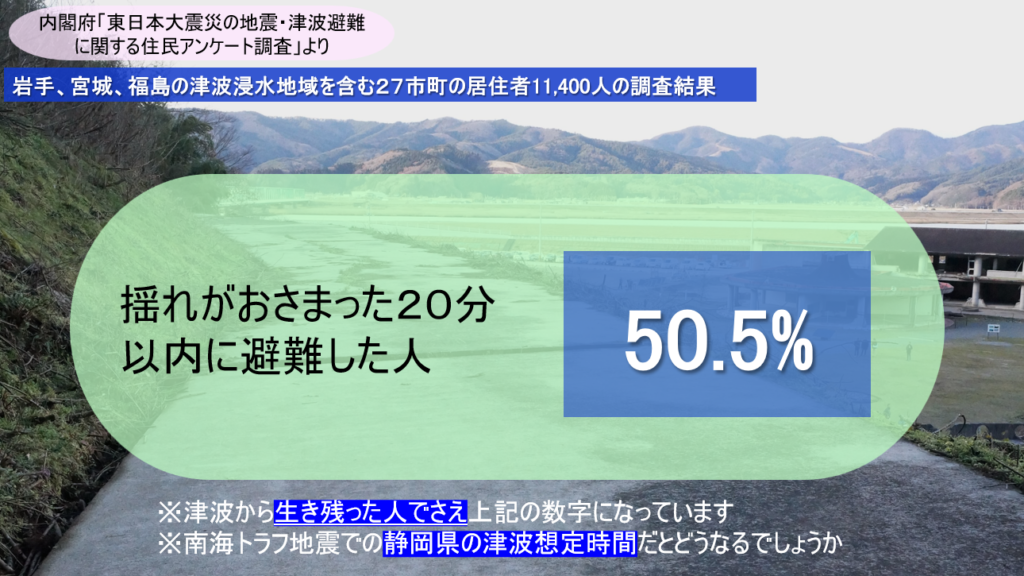

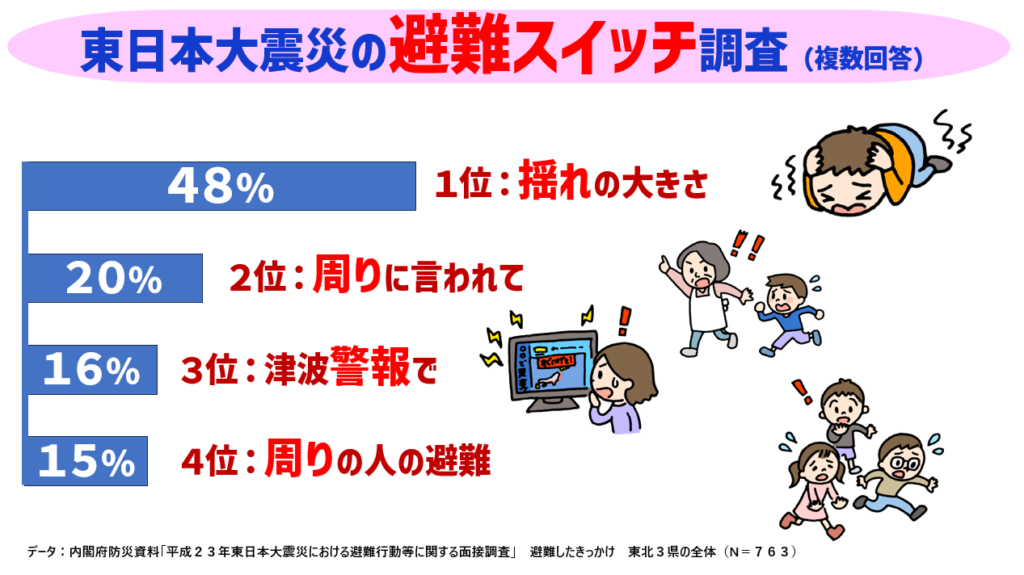

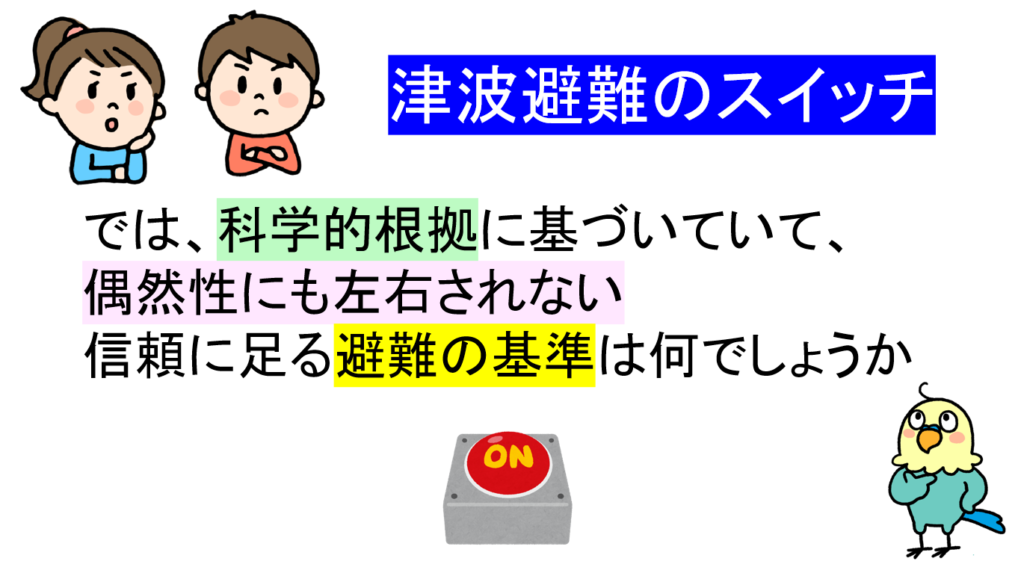

わたしは、「津波避難の3つのS」を提唱していますので、時間がとれる場合には、この話を最後にしています。とくに、ゲームでは、安全なルート(SAFE)や、逃げたあとも命を守る工夫(SAVE)は学べても、地震のあと何を基準に津波から逃げるスイッチ(SWITCH)を入れるかは、学べませんので、逃げるスイッチの話がとくに大切になります。

しかし、上の4つの理由はいずれも問題があります(理由は講座で)。

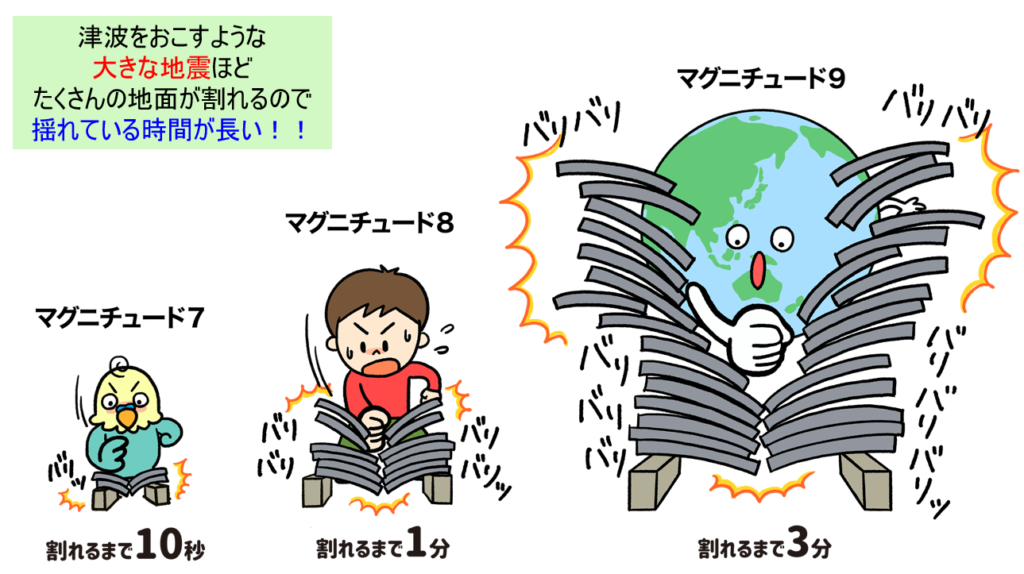

わたしの講座では、たとえば、https://www.youtube.com/watch?v=mk68bZ701s0 こうした東日本大震災の発災直後の映像(※)をみてもらうなどして、地震の「揺れの長さ」が、津波避難のスイッチをいれる基準の1つになることを、しっかり伝えます。こうした考え方は、現在、国でも積極的に伝えています。

※【出典】2011年3月11日 東日本大震災 仙台空港での地震発生の瞬間~押し寄せる津波【まいにち防災】

さて、この津波避難シミュレーションゲームの対象年齢は小学校3・4年生ぐらいからですが、小さな子供たちでも、僕も驚くようなすばらしい発表を毎回してくれます。

たとえば、

「この山は確かに高いから避難するのにいいけど、海や川に近いから選択しませんでした」

「一度すぐ近くのこの建物まで逃げて、様子をみてから、大丈夫そうなら近くのもっと高い山に逃げることにしました」

「津波のあとしばらく水がひかないかもしれないので、大人と一緒に避難して水と食料のアイテムも持っていきました」

これらは全て実際に小学生の子どもたちが発表してくれた内容です。すごいですよね。

このゲームには、「正解」自体はありません。

「津波避難はこうすればよい」と答えのように覚えてしまうと、自分の頭で考えることをしなくなります。自然や津波の姿は毎回全く異なります。水というアイテムをとったことで津波のあと命を守れるかもしれないし、逆に、水をとりにいったことで津波から逃げる時間を失ってしまうこともあります。

地震がおきたその場面場面ごとに、答えは異なるのです。自分なりに一生懸命に考えて、ゲームの図版の上で逃げてみる、という体験をすること自体がとても大切です。

上記は、東日本大震災の津波で全壊した気仙小学校(岩手県陸前高田市)の授業で津波避難すごろくと津波の授業をさせていただいた際の、地元紙(東海新報さん)の記事です。いまでは、陸前高田市や大船渡市の小学校で、先生方により、津波避難すごろくを継続的に実施していただいています。

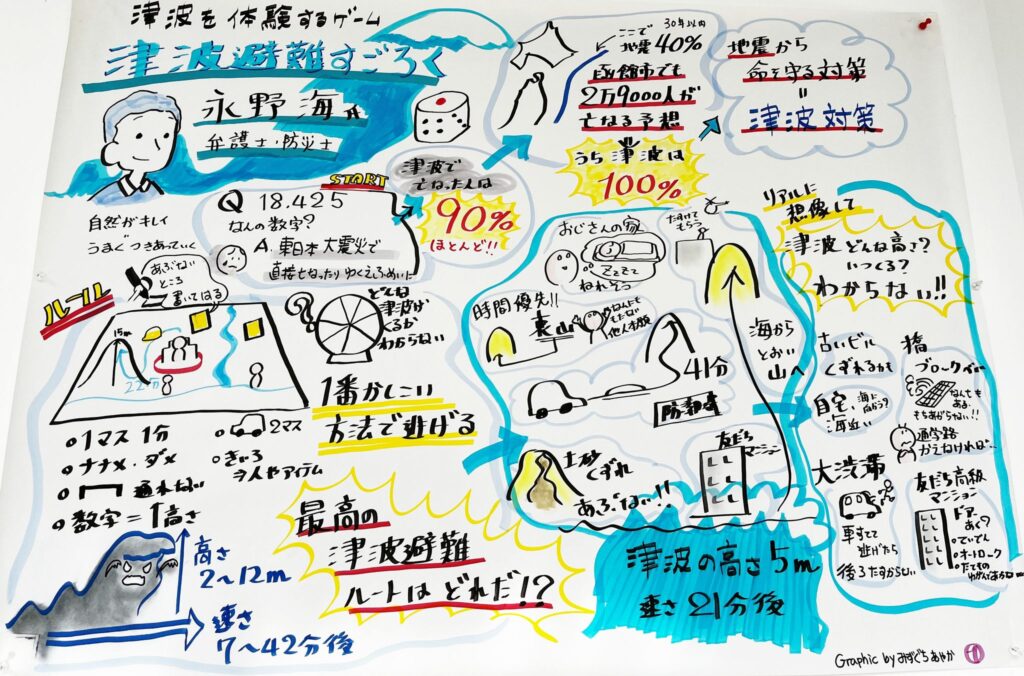

↑ 令和5年9月30日に北海道函館市で開催された防災マルシェ内で実施した際に、グラフィックレコーディングとして水口綾香さん(防災したっけ 代表)が描いてくださったものです。水口さん、ありがとうございました。

執筆に参加させていただいた「子どもたちの命と生きる 大川小学校津波事故を見つめて」(信山社)の中でも、津波避難すごろくの内容や制作経緯については詳しく書かせていただいています。この本の中では、ご遺族の皆様のほか、大川小学校に関わるさまざまな関係者がそれぞれ貴重なお話をされていますので、ぜひお読みいただければと思います。