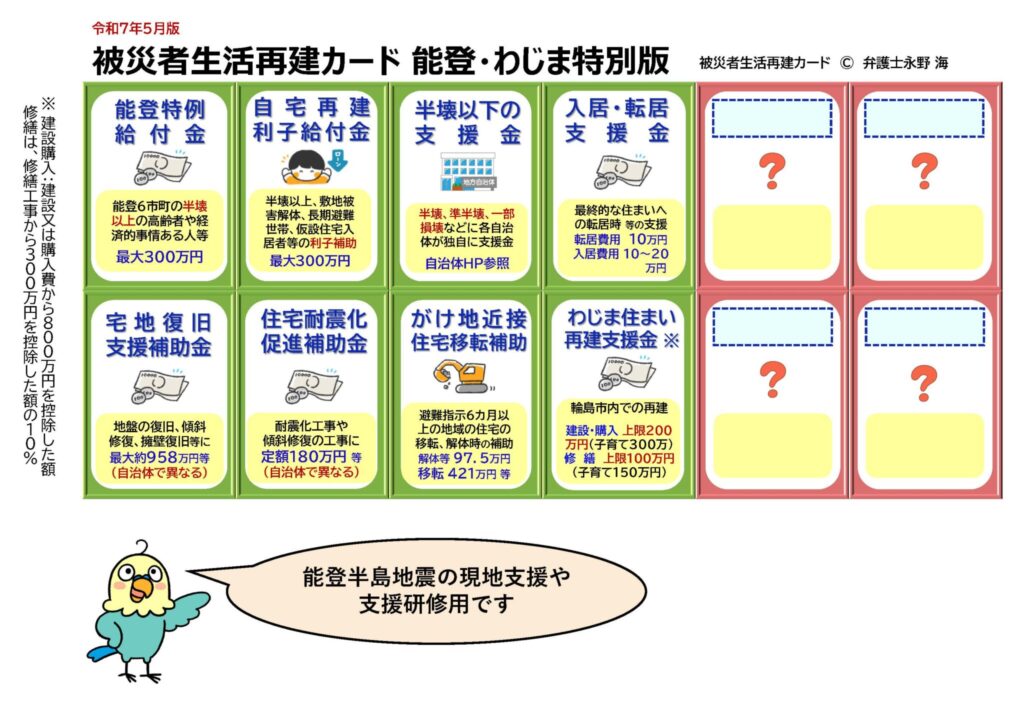

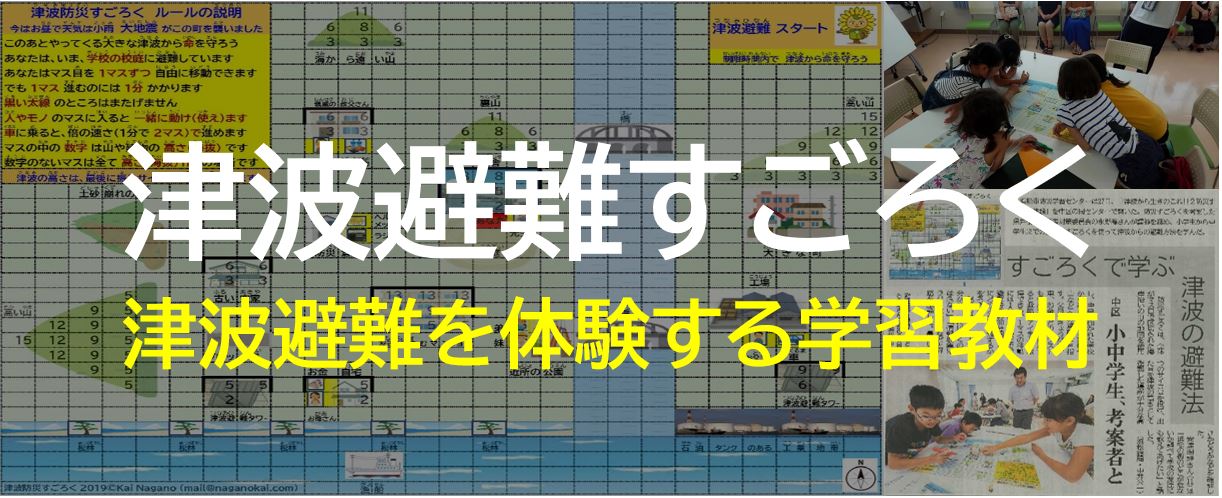

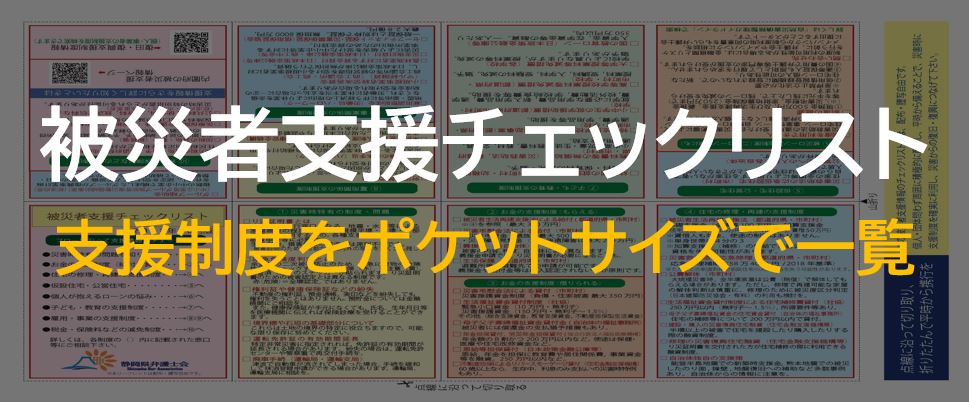

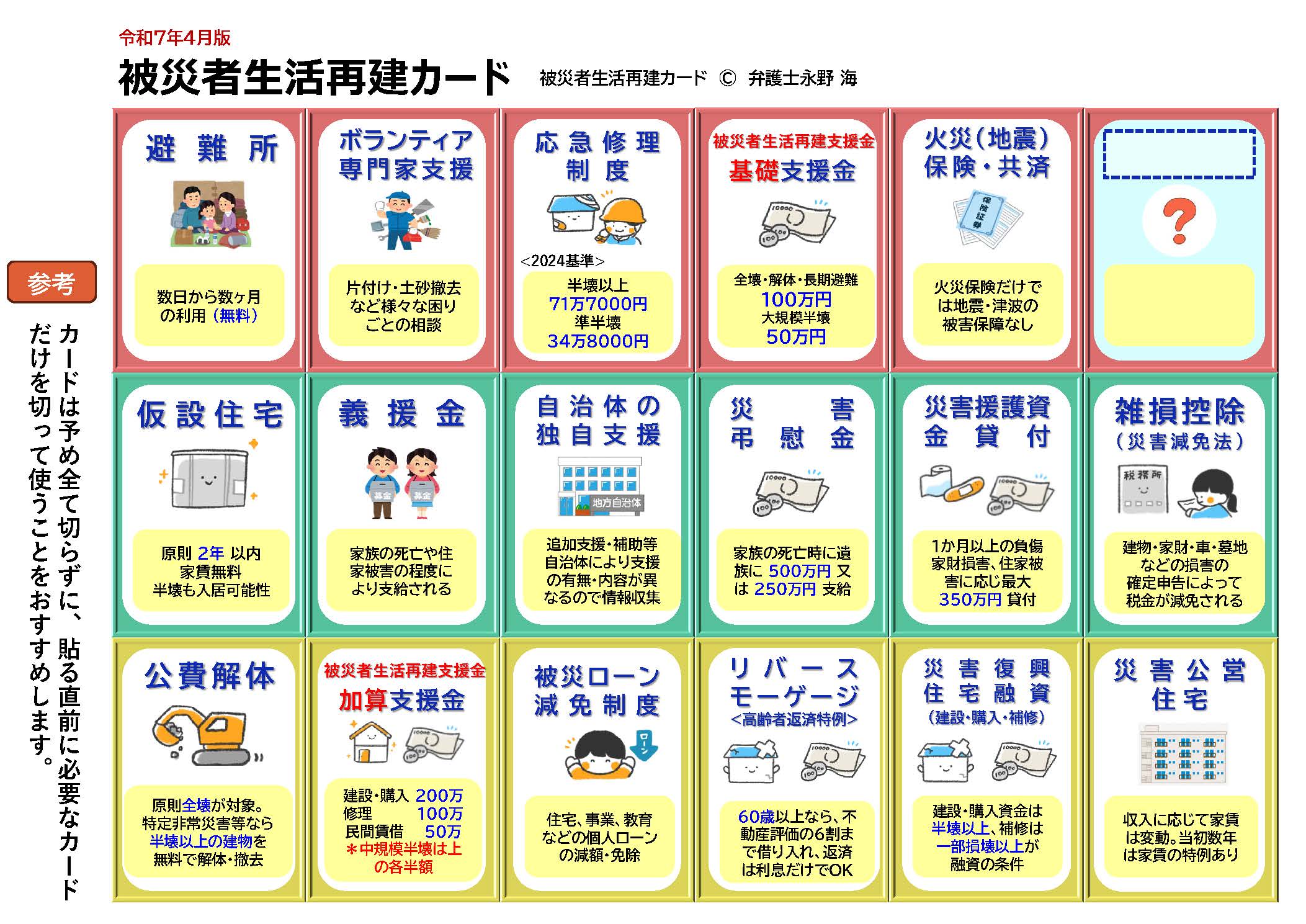

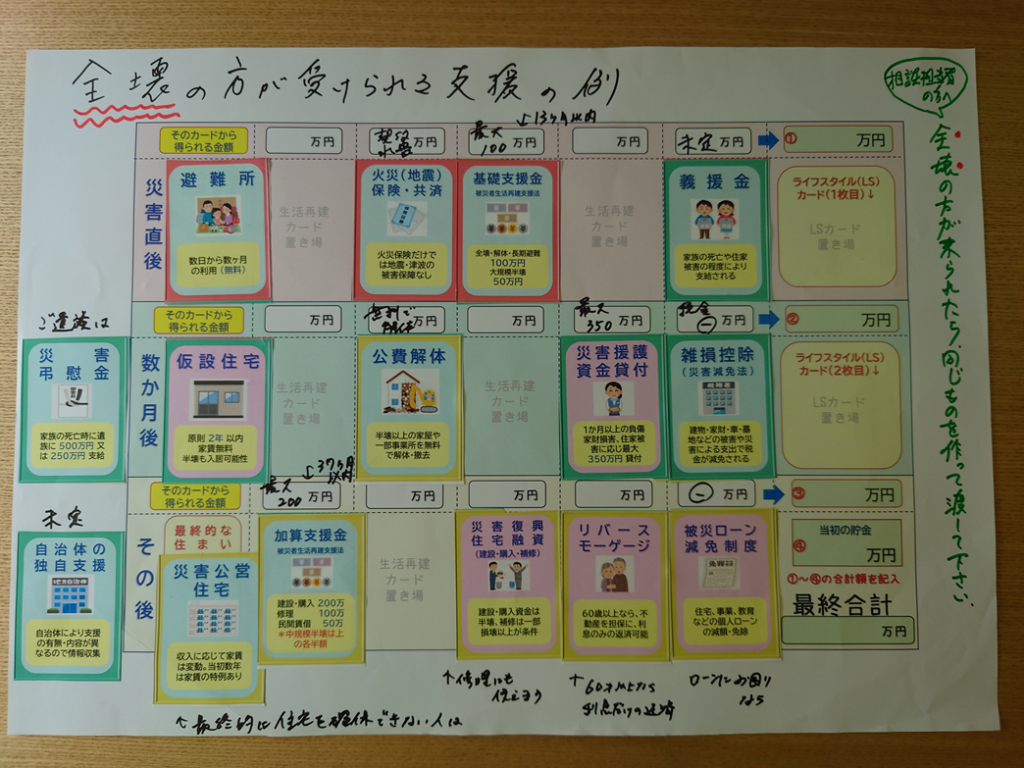

【被災者生活再建カード(ゲーム)】 ボードゲーム形式で被災者支援制度の活用を学び、実際の支援もできるツール

ワークショップに必要な準備➡ここからDL

被災後に、支援制度を活用して〈住まいの再建〉をする方法を体験するゲームです。実際に、支援制度のカードをハサミできり、ノリで専用の台紙にはり、もらえる金額を書き込んでいくことで、支援制度を実際に使える力を身につけます。支援者の支援知識も身に付きます。

国においても、内閣官房(国土強靭化推進室)主催のワークショップでも、この被災者生活再建カードゲームを採用していただきました。また、令和元年11月12日の参議院法務委員会では、被災者生活再建カードの現物が各委員に配布された上で、充実した被災者支援や、支援制度の学習に有用なツールとして法務大臣のご答弁もいただきました。さらに、内閣府が全国の自治体に配布した「災害ケースマネジメント実施の手引き(令和5年3月)」でも、支援制度を学ぶ有用な研修ツールとして被災者支援カードとともに掲載(133-134p,154p)いただいています。

この台紙とカードは、研修だけでなく、実際の被災地でも使用しています。被災者の方が実際に使える制度をカードではることで、現状と今後が「見える化」します。家族の話し合いもすすみます。

研修の場合は、主に、講師の導きのもとカード貼りを体験する短縮版(90分)、それに加えて簡易な話し合いのワークショップも行う準短縮版(120分)、本格的に支援者として被災者の再建を支援する力を養うワークショップを行う完全版(180分)の3種類があります。

費用など詳細についてはこのページの最下部にあるメールからご質問下さい。北海道から沖縄まで、民間、社協、自治体など様々な場で、毎年数十回程度この研修をさせていただいています。

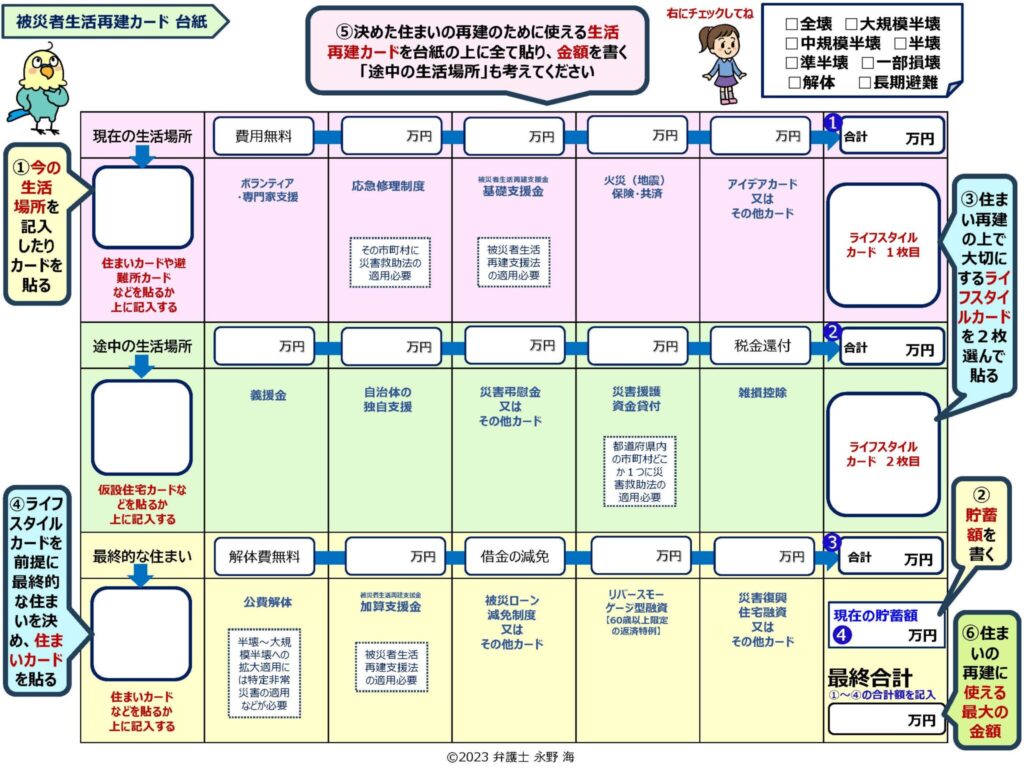

参加者は4~6人でテーブルを囲みチームになります。テーブルの上に、このサイトからダウンロードできる、①台紙(A3)、②被災者生活再建カード(A4)、③ライフスタイル・住まいカード(A4)を並べます。カードを切るためのハサミ、台紙にはるためのノリ、台紙に金額を書き込むための筆記具を用意します。

なお、カードは予め切っておくよりも、実際に参加者がハサミで切るほうが研修が効果的になります。

↑ カードを貼る台紙

ゲームの冒頭、次のような事例が発表されます(短縮版では地図は省略されることもあります)。

支援制度やその活用方法の知識がないと、こうしたご夫婦の住まいの再建は難しいと思われるでしょう。しかし、支援制度を活用すれば、主人公があきらめている住まいの建替えも全然不可能でないことを、ゲームを通じて実感してもらいます。

ゲームの最初は、講師が順番に貼っていくカードや書き込む金額を指示していきますので、参加者に知識は全く不要です。

最終的に、次のように支援制度を活用すれば、半壊になった主人公の自宅を建て替えられることがわかります。

実際に活用できる支援制度は、罹災証明書の判定(全壊や半壊など)、住まい再建の方法などによって異なりますが、複雑な知識がなくても、どんな場合にどの支援制度が使えるかのパターン表がありますので、知識の暗記は不要です。(支援制度早見表・ひさぽからダウンロード可能)

ゲームが短縮版(90分)でない場合、応用編にすすみます。

応用編では、単に支援制度のカードを並べるだけでなく、夫婦の意見が異なる場合に、どのような住まいの再建をすれば、主人公が今後幸せに暮らしていけるかをチームで話し合います。

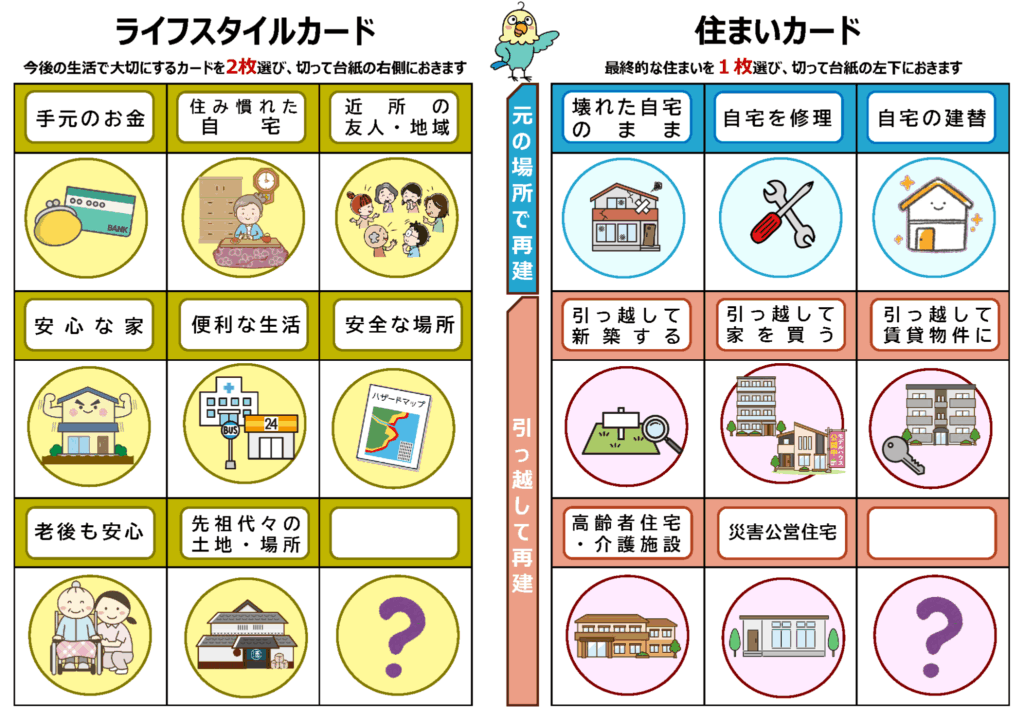

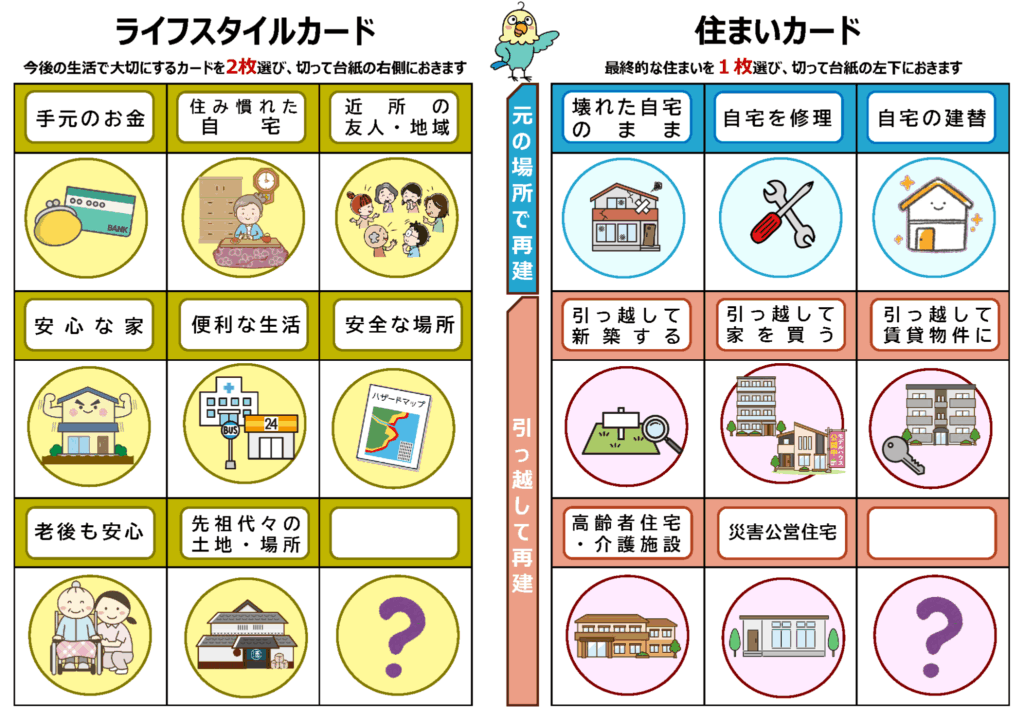

その際にゲームで使うのが、ライフスタイルカードと住まいカードです。チームで、この主人公夫婦が幸せになるために必要な価値観は何か? 地域のつながりなのか、安心できる住まいなのか。

話し合って、大切にする価値観をライフスタイルカードを2枚選ぶ形で選びます。

その上で、その価値観を実現できる最終的な住まいを、住まいカードから1枚選び台紙にはります。

たとえば、お父さんの希望を尊重し、地域とのつながりを残すために現在の土地は離れない。でも、お母さんの洪水の不安に配慮し、1階を駐車場にしたピロティ構造の家に建て替える。

こうしたアイデアを話し合います。その際に貼るライフスタイルカードは以下のようなものです。

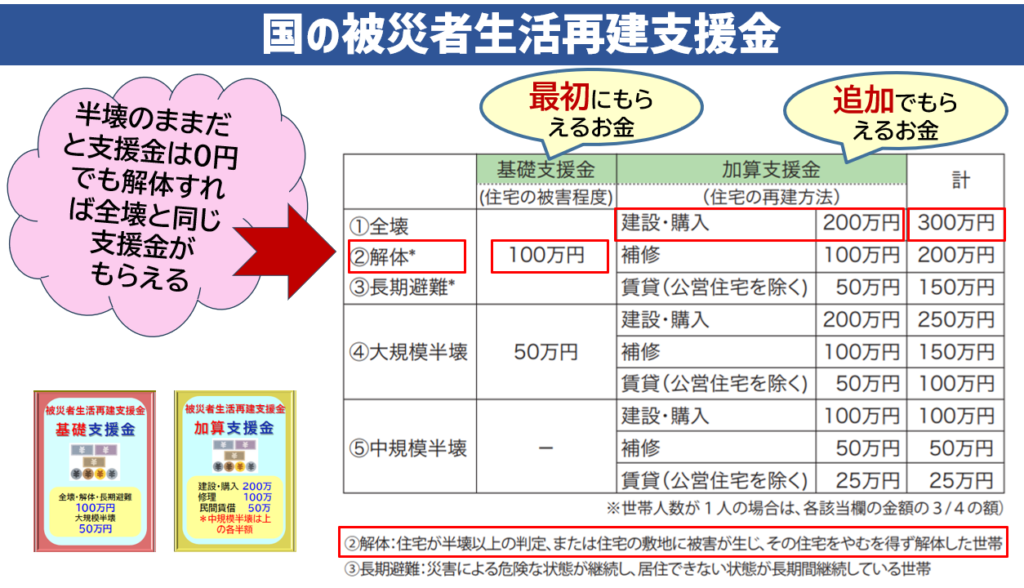

ゲームでは、単にカードを貼っていくだけでなく、もちろん、再建のカギとなる重要な支援制度についてあわせて学んでいきます。以下はそのスライドの一例です。

90分~180分のワークショップ型研修が終わった頃には、皆さん、支援制度の知識や活用がいかに不可欠かを痛感されるのがこの研修です。

被災者生活再建カードの研修に関するお問い合わせは弁護士永野海(mail@naganokai.com)まで

アウトドア防災家のあんどうりすさんには、カードのフォントや色彩のユニバーサルデザイン化について具体的なアドバイスをいただきました。また、静岡市社会福祉協議会の川津貴臣さんには、会場での活発な議論につながる白紙カードなど貴重なアイデアをいただきました。

この場を借りてお礼申し上げます。