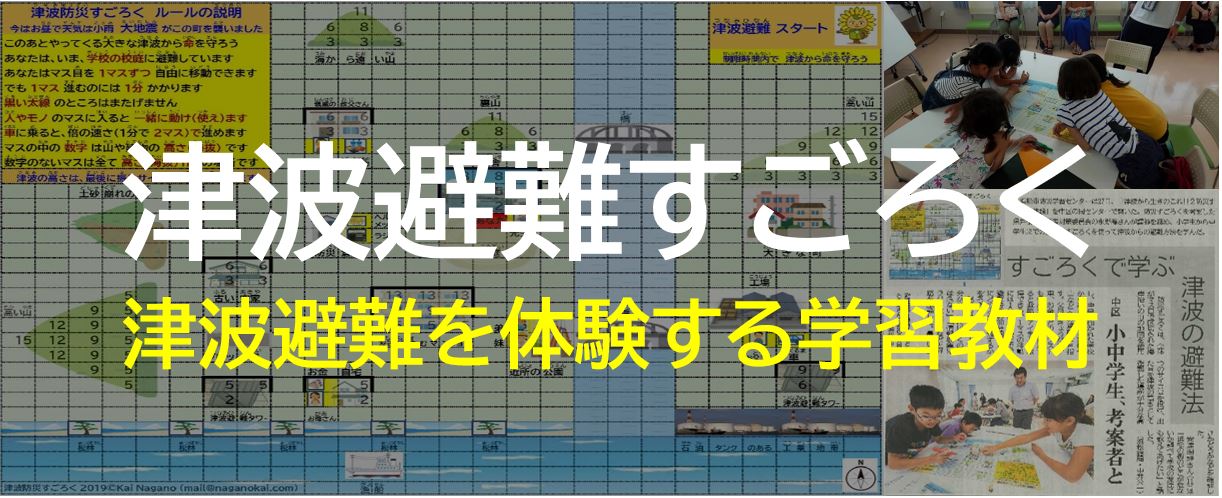

アポイ岳(1) 登山編 ぶらり防災の旅

死ぬまでにどうしても登りたかったのが,アポイ岳。

ユネスコ世界ジオパークです。

場所はこちら。

北海道の中央を分かつ日高山脈の南端です。

なぜアポイ岳が世界ジオパークに認定されたのか。

それはアポイ岳が地球内部の,本来目にすることがないはずのマントルが露出してできた山だからです。

アポイ岳とマントルの細かい話はビジターセンター編に譲るとして,これがマントルを構成する橄欖岩(からんがん)です。

ビジターセンター前に置かれています。

接写するとこうなります。

緑の点々がみえますね。

これが橄欖岩の特徴です。

これもマントルのかんらん岩。

8月の誕生石,緑の石「ペリドット」をご存知でしょうか。

ここにも緑の点々がありますね。

ペリドットは,かんらん岩の主たる造岩鉱物であるかんらん石の結晶です。

表面を磨かれたかんらん岩も展示されています。

緑ですね。

やはり細かい話は別項でやりましょう。

なにせここでは登山です。

本州では「ふーん」程度で読み流す,「クマ出没注意」の看板。

ここでは,じわりと汗がにじみます。

ビジターセンターで熊鈴もちゃんと買いました。

さて,登山開始です。

2合目,3合目ぐらいまでは余裕綽綽の登山。

整備された傾斜もほとんどない山道を歩きます。

怖いのはヒグマだけです。

途中途中で用意された熊鈴。

脳を突き抜けるほどの甲高い音が山中に響き渡ります。

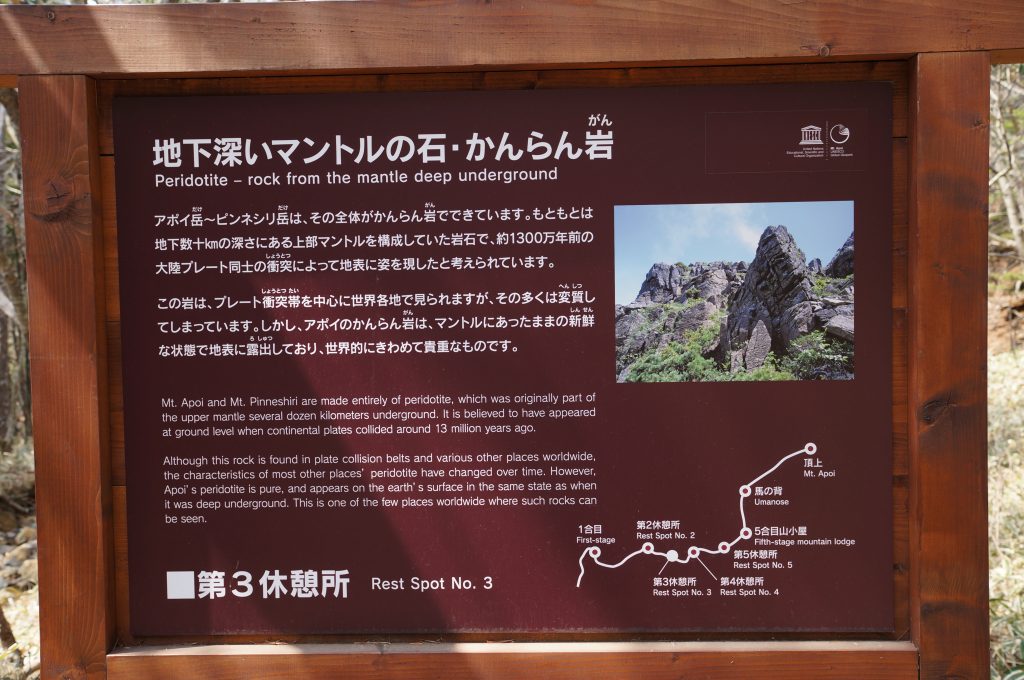

途中,橄欖岩の説明が。

1300万年ほど前,北海道の真ん中で,右からの北米プレートと,左からのユーラシアプレートが激しく正面衝突しました。

その衝撃があまりに大きかったために,北米プレートの下にあった(本来地上にくるはずがない)マントルまで地上部分にめくれあがってしまったのです。

登山道でたくさん踏まれて自然に磨かれたかんらん岩?

本来,かんらん岩が地上にあらわれるときは水と混ざって蛇紋岩になったり様々な変性を受けるものです。

・・というかこの岩石はいかにも蛇紋岩っぽいですね。。

しかし,ここでは衝突の衝撃で一気に地上にめくれあがってきたかんらん岩なので,変性もほとんど受けず新鮮な状態で残っている。

それが貴重なのです。

アポイクワガタ? ←自信なし

しかし,今回は,花よりだんごならぬ

花より岩石です。

さくさく進みます。

途中の休憩所。

まだ余裕。

かんらん岩。

表面が風化しているので割ってみないとイメージが沸きません。

5合目の山小屋に到着。

山小屋といっても避難場所+簡易トイレを使うようの簡易テントがあるだけです。

花よりかんらん岩。

ん? これは斑レイ岩か?

5合目の山小屋から遠くアポイ岳山頂を望みます。

ここからが一気に急傾斜に。

かんらん岩をありがたく踏みしめながら登ります。

サマニユキワリ? ←やはり自信なし

おっと,これは??

どうしてこんなところに層構造? 板状節理?

やはり踏まれてつるつるしたかんらん岩。

緑がたくさん。

結構な難所です。

難所。

かんらん岩とはるか遠くの太平洋。

霞んで,空と海の切れ目がわかりにくいですね。

アポイ岳山頂が少し近づいてきました。

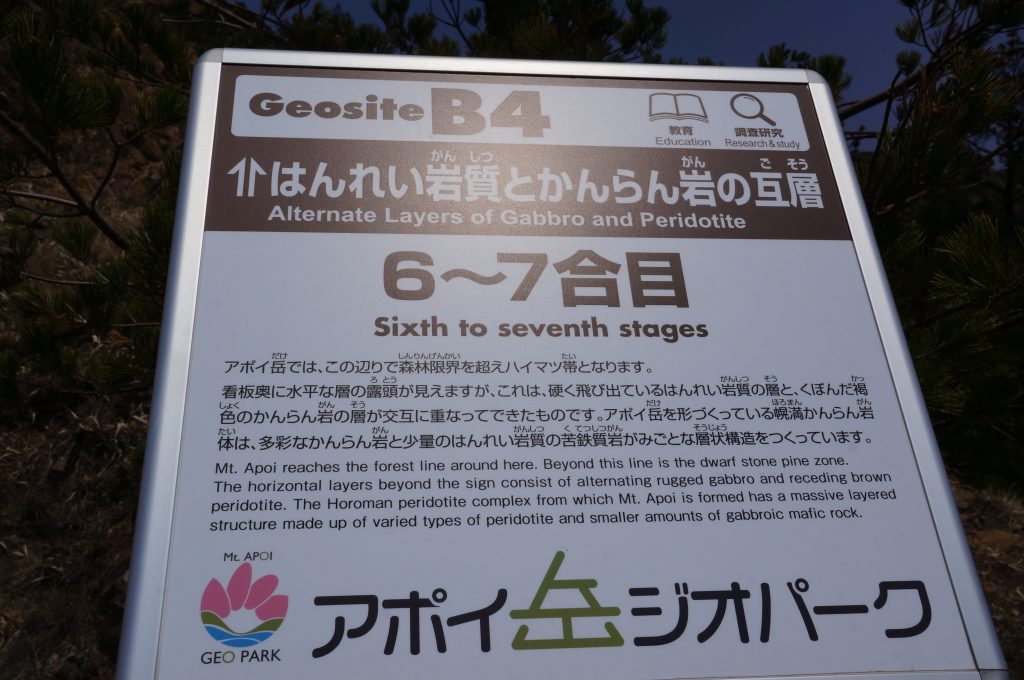

6合目と7合目の途中にある互層と看板。

なになに? はんれい岩質の層とかんらん岩の互層??

どうして地中のマントルが一気に地上にめくれあがってきただけなのに互層構造が??

地中にある段階から地殻の下部とマントル上部あたりには互層構造があるというか?

ビジターセンターの人に聞いても,わからないとのことでした。

そもそもどういう風に互層になっているのかもよくわからない。

しかし,家に帰って「石ころ博士入門」を読むとこれと同じ写真が掲載されていて

「層状かんらん岩」と説明あり。

色の違うどちらもかんらん岩だけれども,かんらん石と輝石の含有率が異なる層が重なっているものとのこと。

かんらん石に富む層は風化してオレンジ色になっているらしい。

白っぽいのもかんらん石,オレンジ色(褐色)のかんらん石。

それなら疑問解消!

遠方にアポイ岳山頂。

先の説明だと,左側の褐色はかんらん石に富むかんらん岩。

右側のうち灰色っぽいのは,それほどでもないかんらん岩。

すっきり^^

なかなか厳しい上りです。

がんばりどころ。

サマニユキワリ?の励ましを受けます。

7合目到着。

森林限界。

高い木がなくなりハイマツが生い茂る光景に。

ハイマツとアポイ岳山頂。

登山道は続きます。

こういうところで雷とかきたら怖いですね。

ハイマツはこんな風でした。

ひたすら登ります。

かんらん岩のかけらたち。

馬の背に到着!

山頂までの稜線ルートがよくみえます。

山頂の左側の景色。

パノラマ写真で。

後ろ姿で。

太平洋側をパノラマで。

というか,子どもを連れての登山,時間の問題もあり,山頂は目指さずここで下山に。

名残惜しいかんらん岩。

下山中,ヒグマではなくエゾシカの群れに遭遇。

半日,マントルに,かんらん岩に囲まれ,一歩一歩それを踏みしめるという大変な贅沢を味わった,すばらしい登山でした。

平成30年5月

静岡市清水区 弁護士 永野 海