ひ さ ぽ

-2.jpg)

ひさぽ(被災者支援情報さぽーとぺーじ)

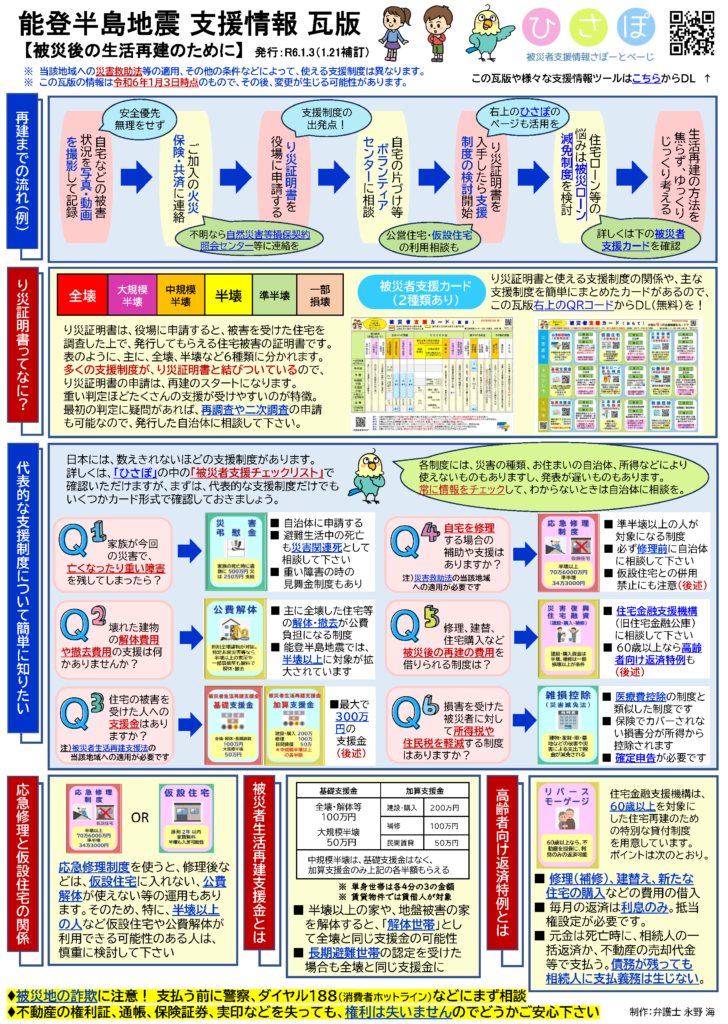

災害にあわれた方へ向けて、被災後に必要な支援制度や行動手順などをわかりやすくまとめた情報ページです。無料で閲覧・配布いただけます(※改編・商用利用はご遠慮ください)。 各ツールは内閣府「災害ケースマネジメント実施の手引き(令和5年3月)」にも掲載されています。

💡 被災後の再建は必ずできます。

焦らず、あきらめず、まずは 支援制度の確認を

ひさぽの新書版。重版になりました。

被災後の再建に必要な知識の9割はこの本に書きました

(新書版 995円)。

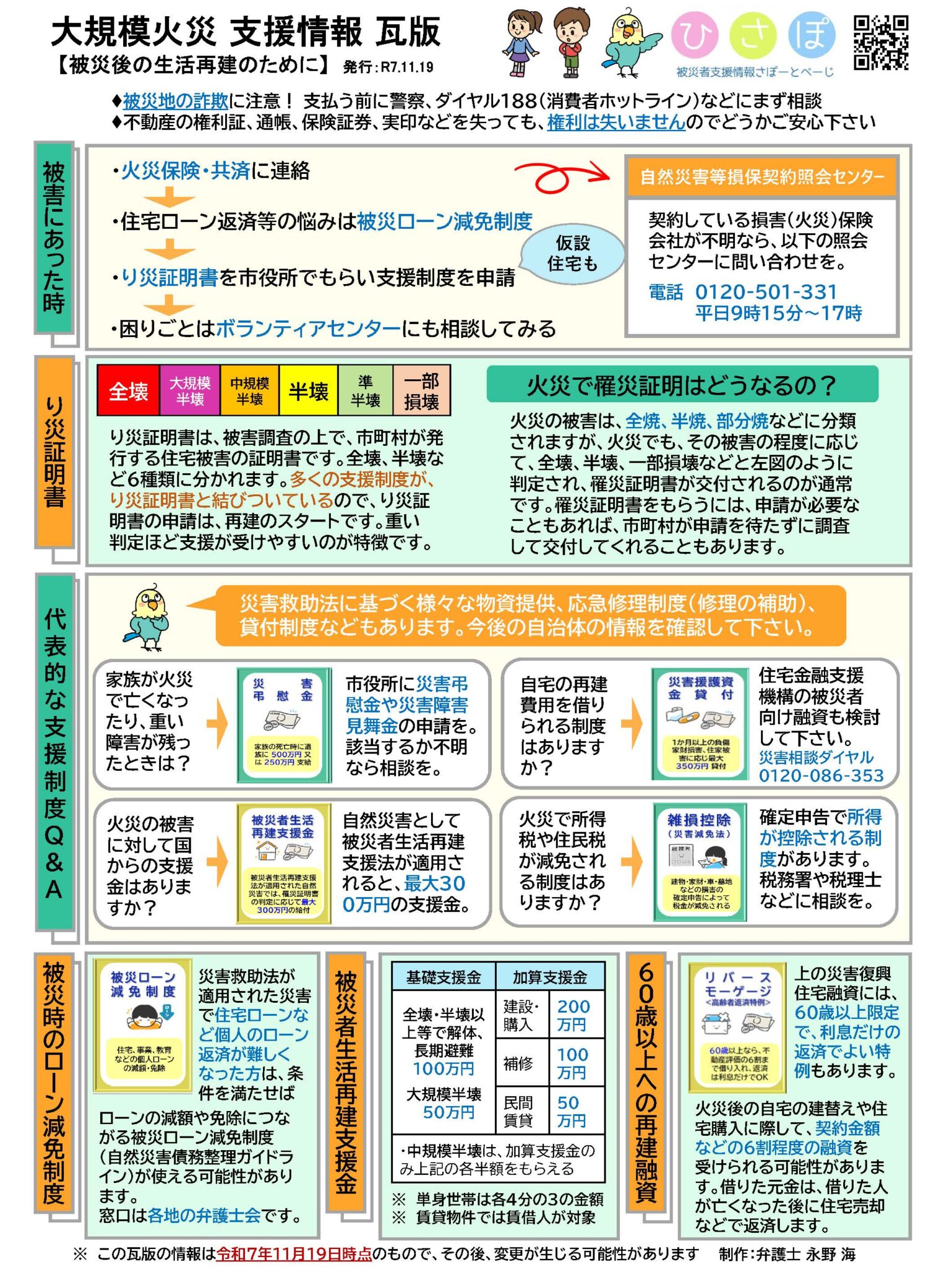

大規模火災の一般的な支援情報瓦版です。

被災者生活再建支援法が今後適用されることが必要です。

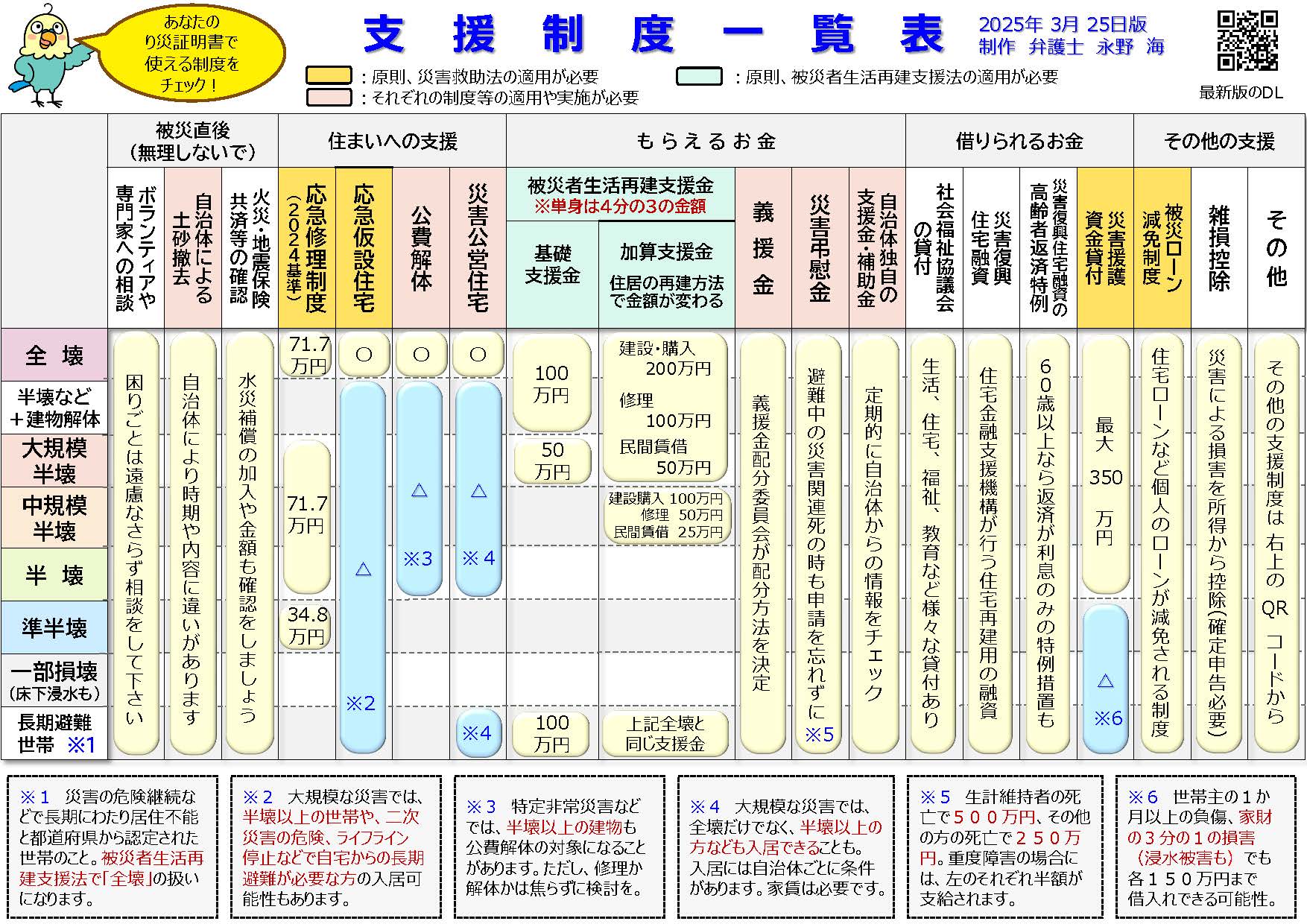

その災害に適用されている法律(※)や、ご自身の被害の程度によって、使える支援制度は異なります。

また、各自治体独自の支援策もとても大切です。自治体のHPや報道などで最新の情報を確認して下さい。

- ※① 災害救助法 の適用(応急修理制度や応急仮設住宅など)

- ② 被災者生活再建支援法 の適用(基礎支援金、加算支援金)

- ③ 特定非常災害特別措置法 の適用(公費解体制度の対象拡大)

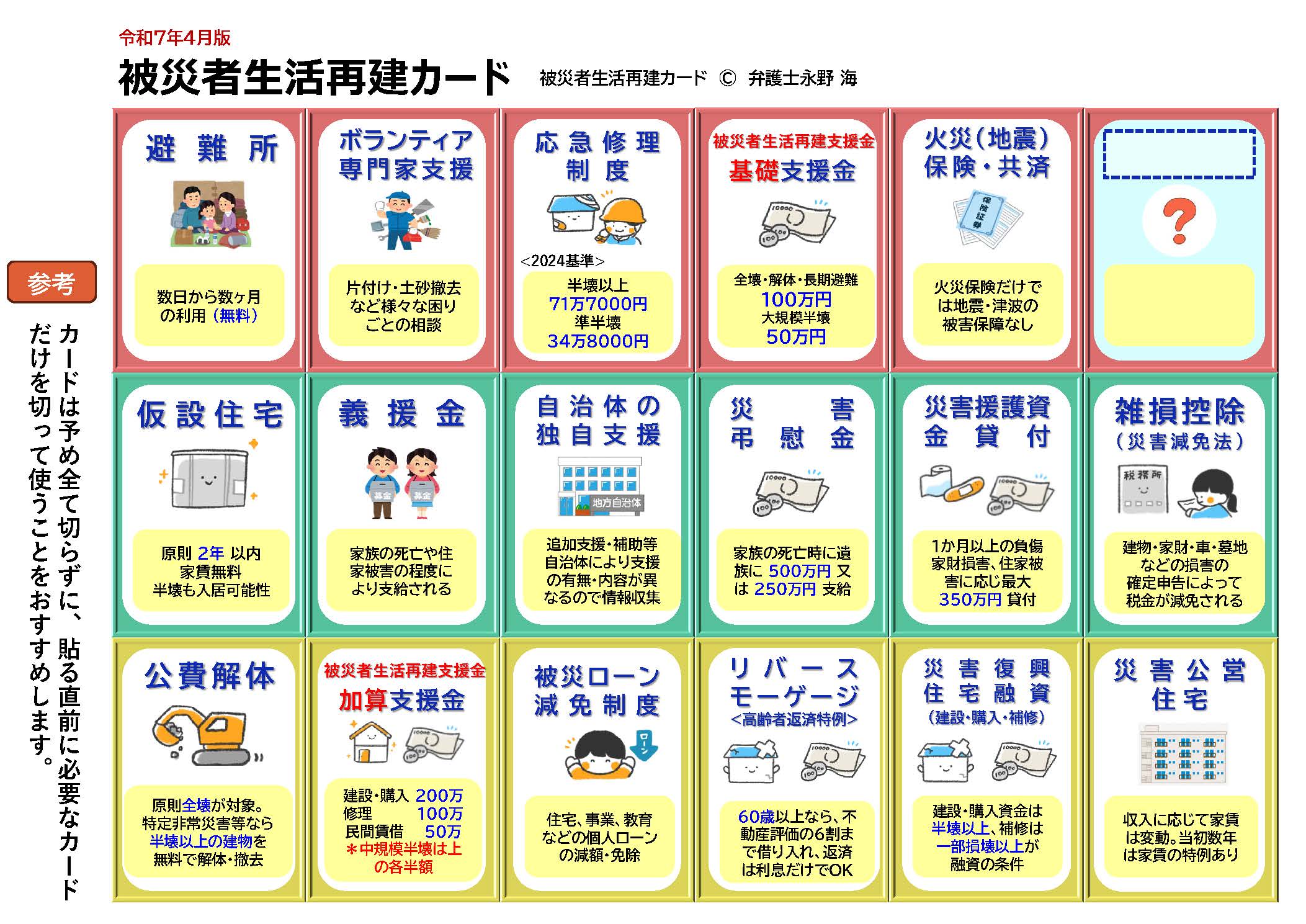

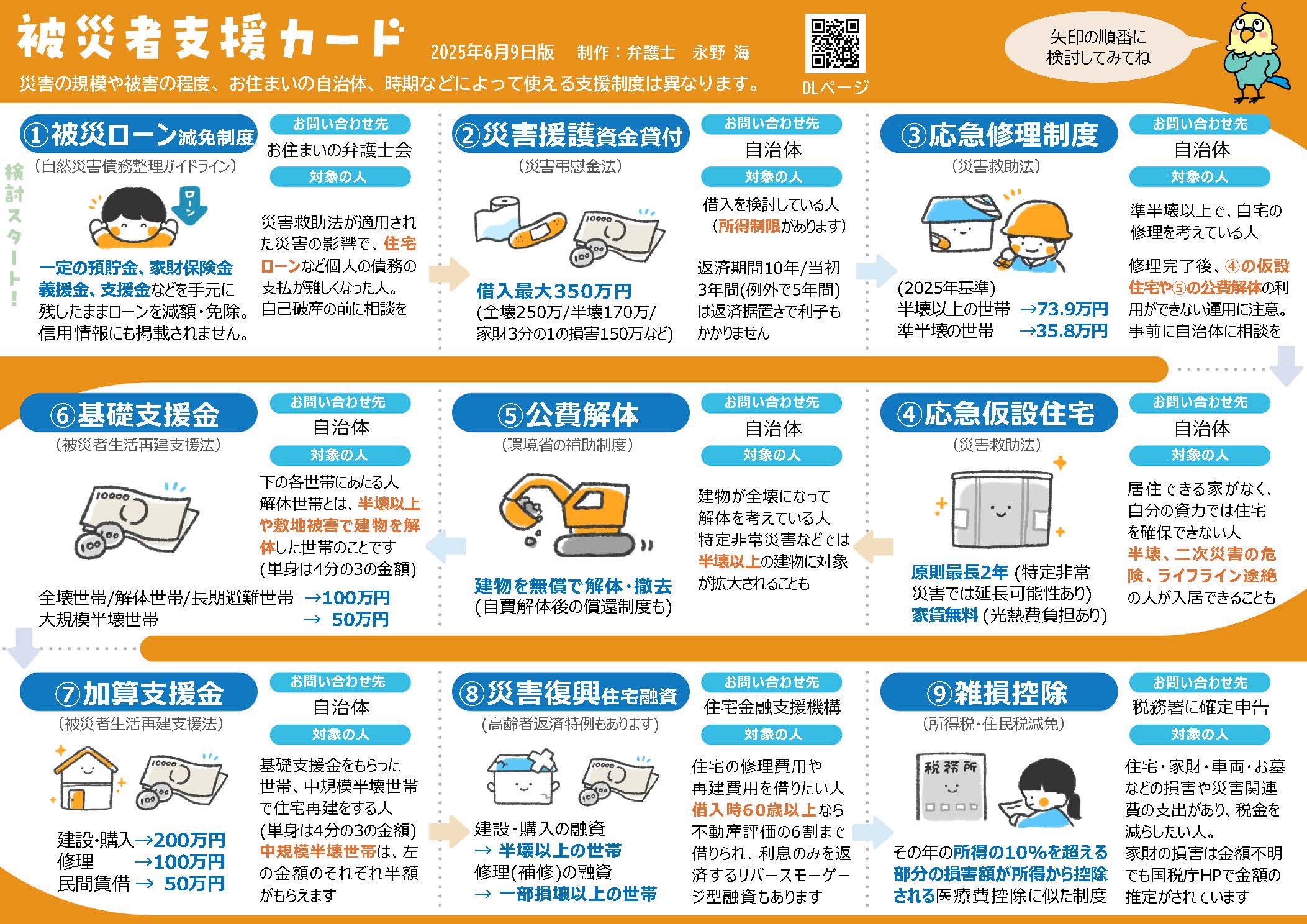

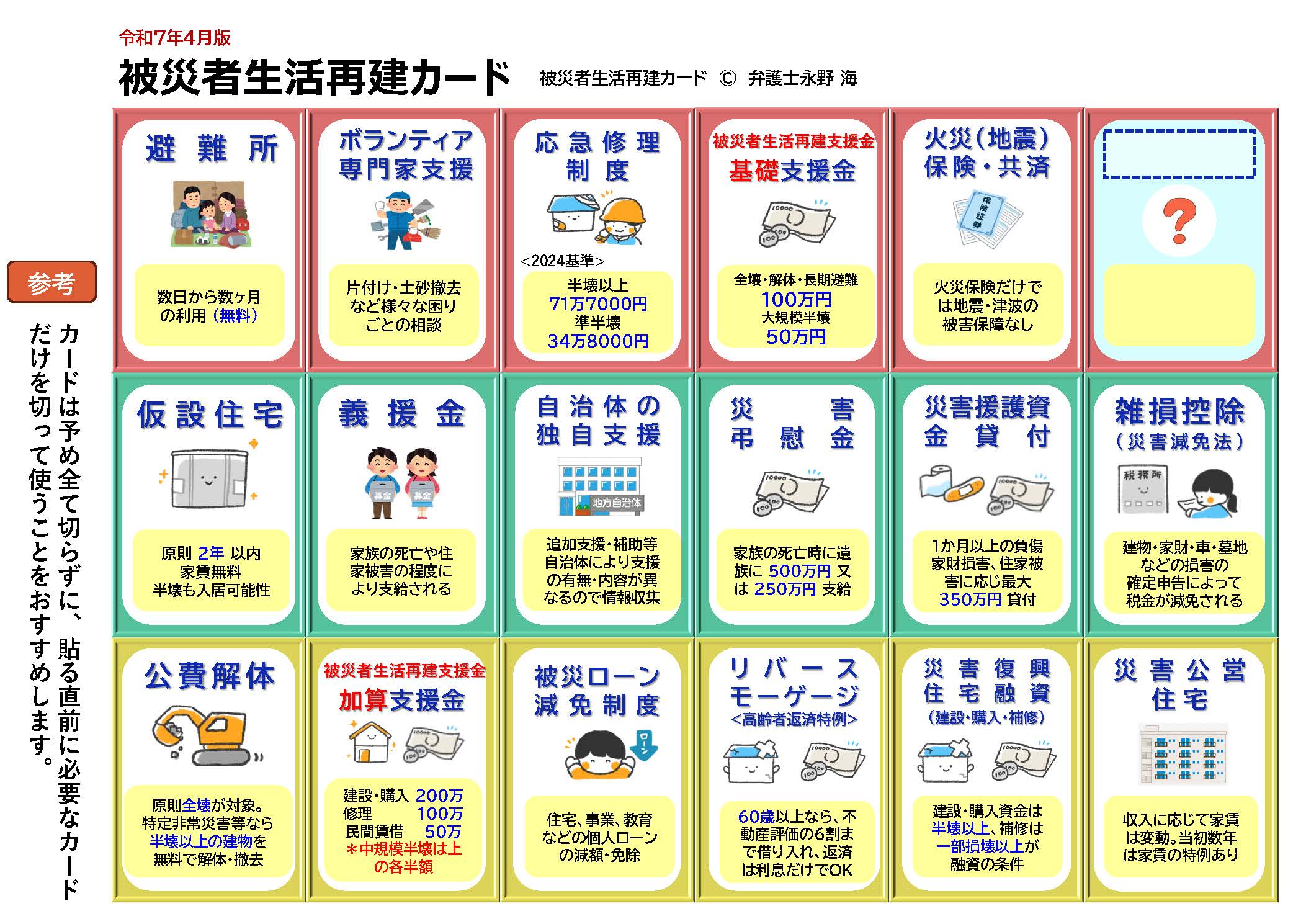

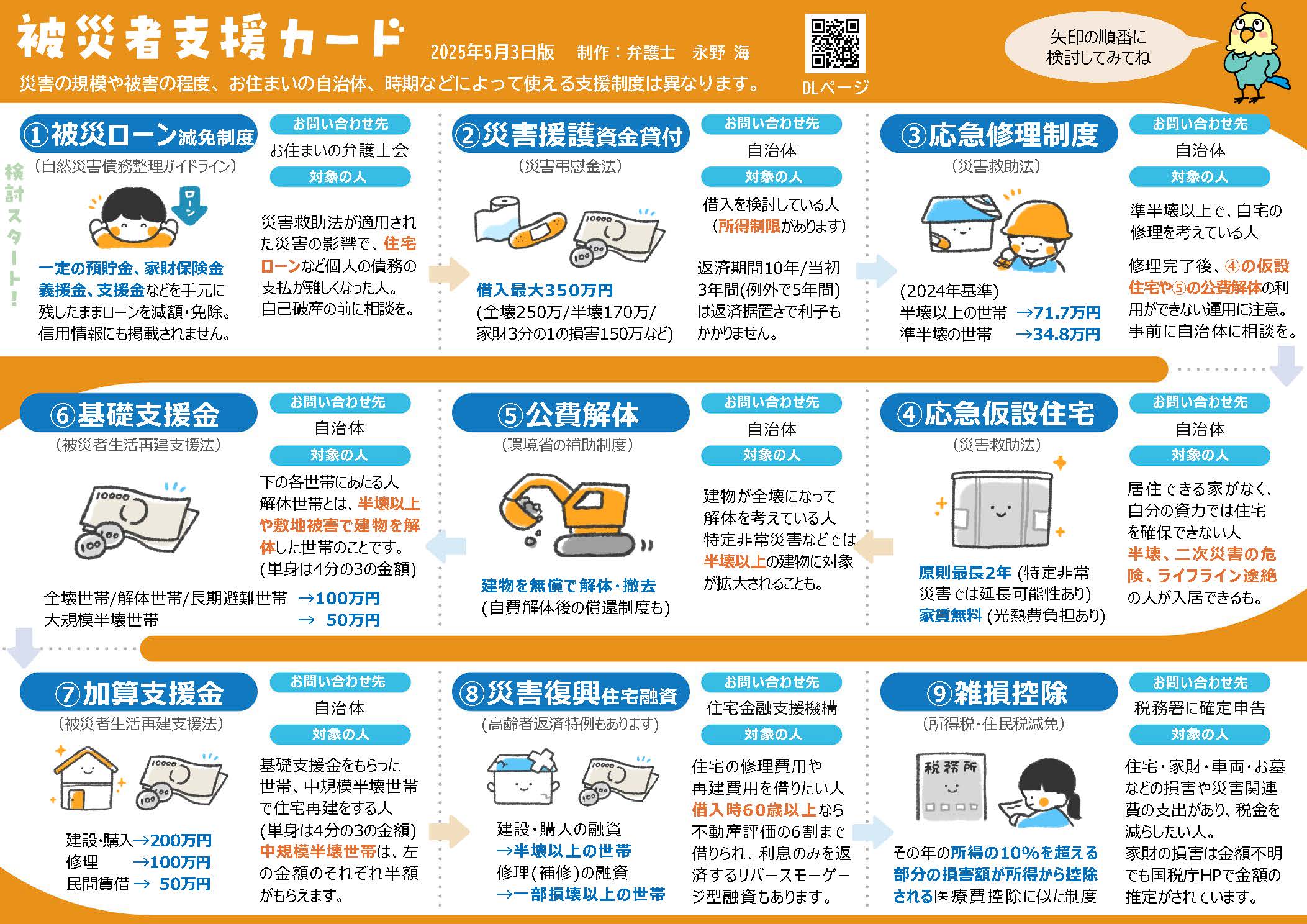

被災者支援カードでは、大規模な自然災害のときに使える可能性がある、特に大切な9つの支援制度をご紹介しています。すごろくのように①から順番に検討してみて下さい。

注)能登半島地震の応急修理の金額は半壊以上70.6万円、準半壊34.3万円(2023年基準)なので注意!

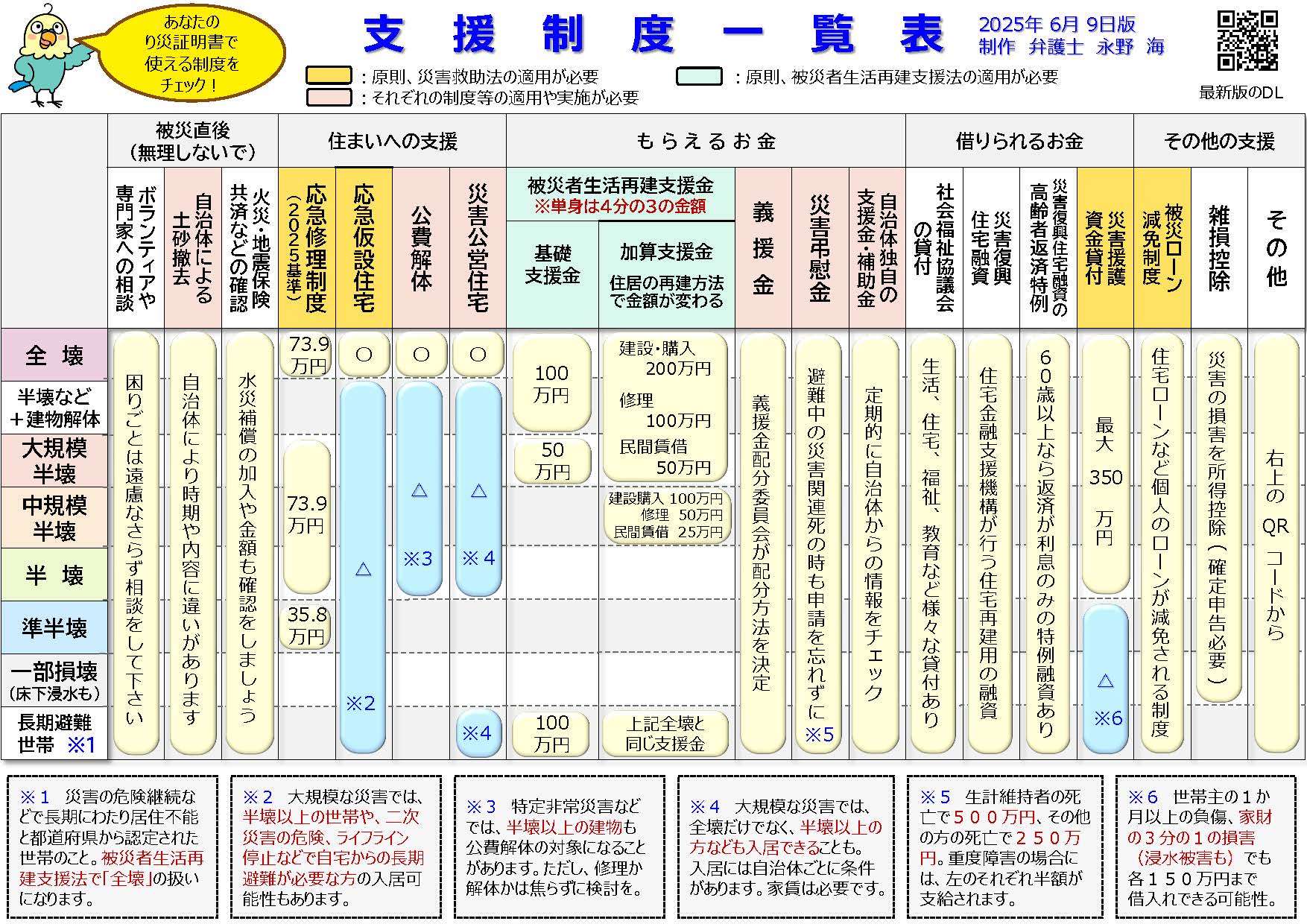

支援制度一覧表では、り災証明書の種類と使える支援制度の関係(自分が使えそうな制度がどれか)がわかります。

被災者支援チェックリストは、日本にあるたくさんの災害時の支援制度を、お困りごとの種類ごとにまとめた一覧表です。 A3など大きなサイズで見ていただくことも、 折りたたんでカードサイズにすることもできます。 被災者支援カードよりもたくさんの支援制度が掲載されています。

災害救助法や 被災者生活再建支援法 という法律の適用がある地域用と、適用がない地域用の2種類があります。

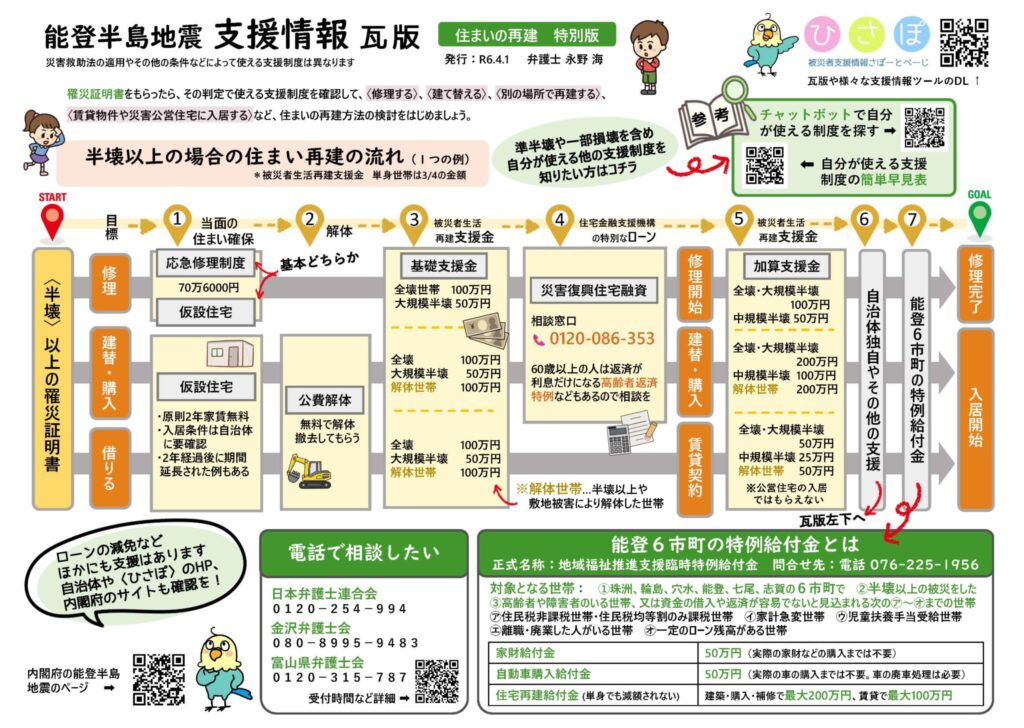

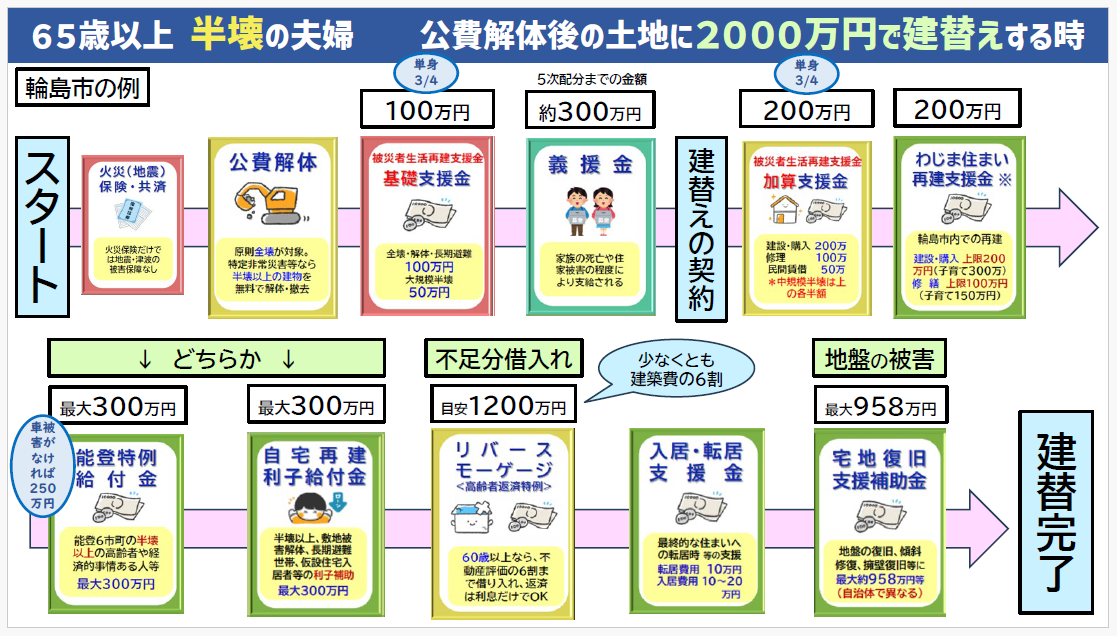

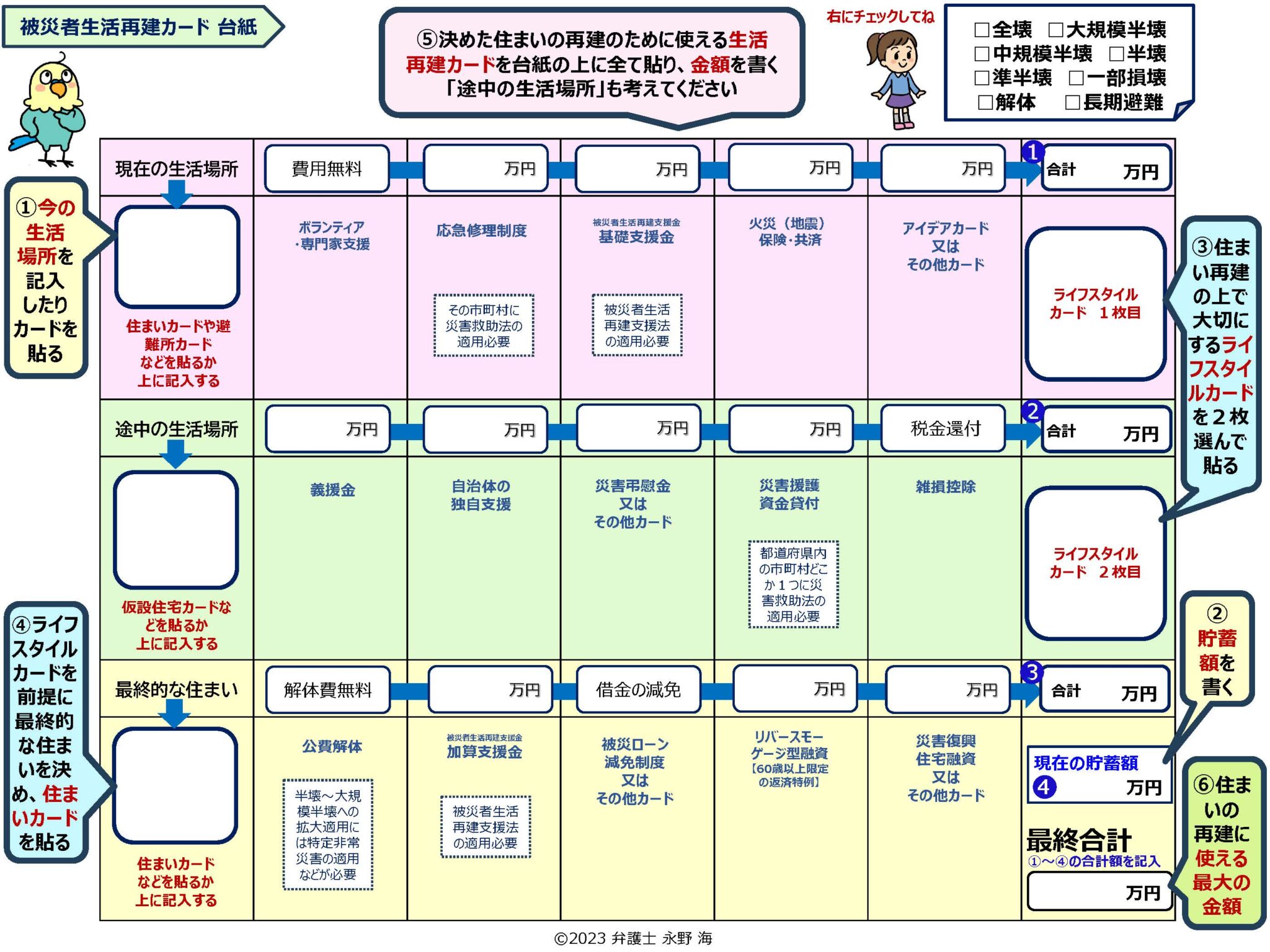

罹災証明書をもらったあと、住まいの再建方法として、修理、建替え、引越しなどを検討する際や、再建方法のイメージが固まってきた段階でご活用いただくロードマップです。次に自分が何をすればよいかの参考にして下さい。

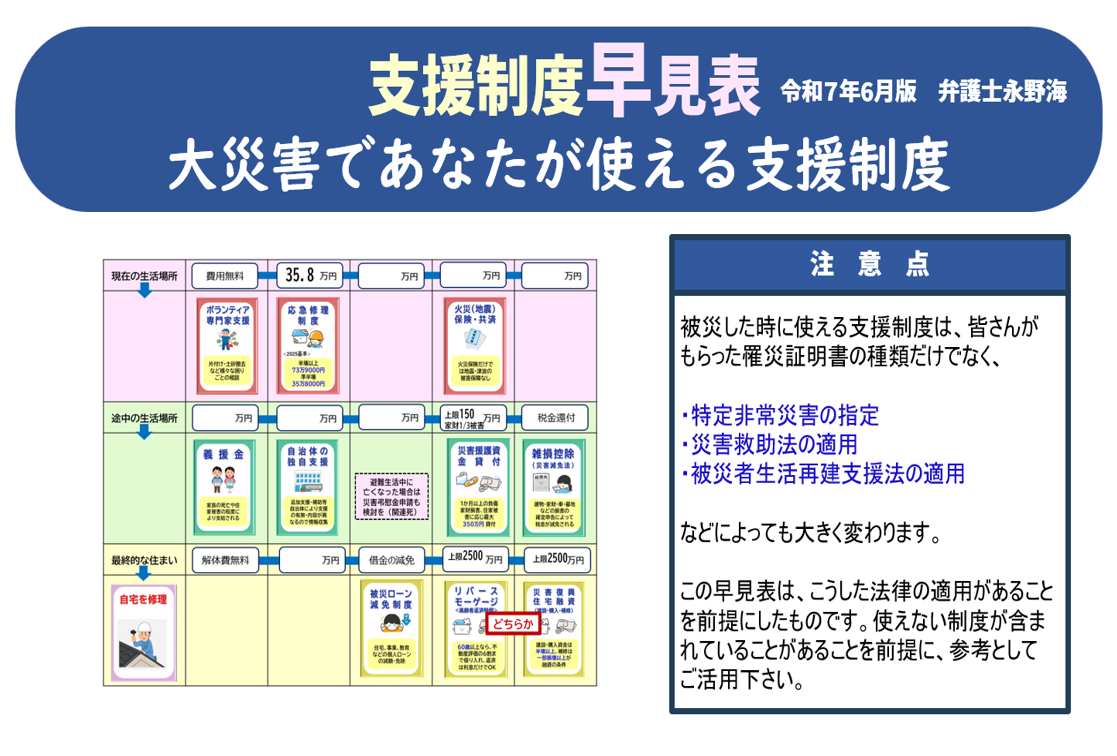

大災害で自分が使える支援制度を簡単に知りたい方はこちら。もらった罹災証明書と再建方法ごとに14パターンあります。

令和5年台風第2号被害を受けて実施した支援制度の説明会のアーカイブ動画です(関東弁護士会連合会主催)。

令和5年6月時点の最新の支援制度情報に基づいてお話しています。

(説明会65分+質疑応答15分)

被災直後の注意点、罹災証明って何?、被災後の生活再建の流れ、被災者が使える支援制度などについて90分ほどで解説した動画です(関東弁護士会連合会主催)。

※ この動画は 2021年7月時点の支援制度情報 に基づいています。

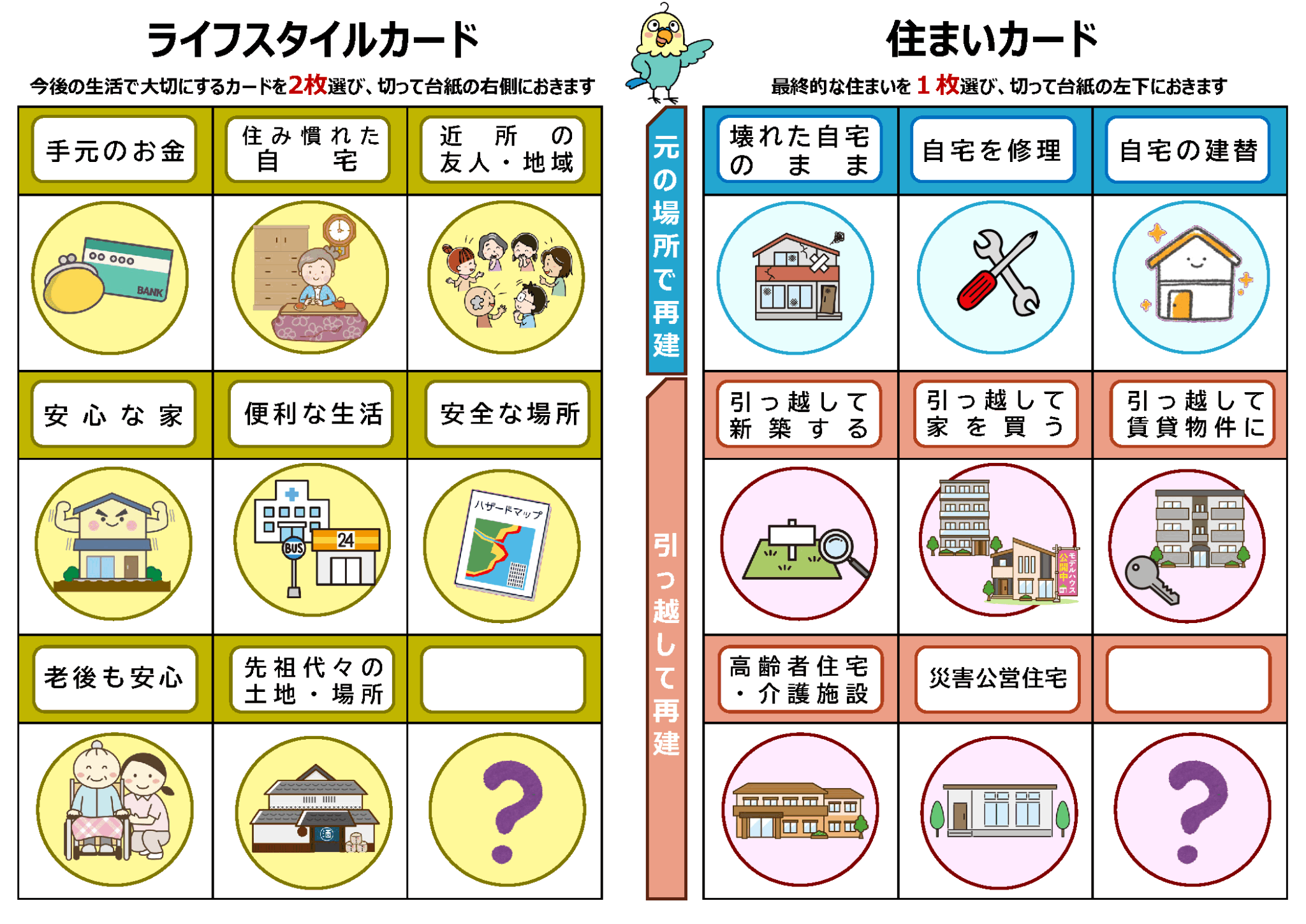

被災者生活再建カードは、被災後に自分が使える支援制度を専用の台紙に貼り、それによって得られる金額などを書き込むことで、自分が使える支援制度やお金の状況を 「見える化」するためのツールです。

ボードゲーム形式になっているので、支援制度の活用を学ぶ研修にも使えますし、実際に被災された方の生活再建を考えるツールとして使うこともできます。

ライフスタイルカードや、 住まいカードは、今後の生活再建を考えるときに、何を大切にしたいか、どんな住宅の再建方法を選ぶかを考える時に使います。

災害救助法適用自治体はこちらをご確認ください。

災害救助法が適用された地域では、次の支援制度の利用可能性があります:

- 応急修理制度

- 応急仮設住宅

- 生活必需品の提供

災害救助法が未適用の地域でも、以下の制度利用の可能性があります:

- 雑損控除制度(住宅・車・家財などの損害)

- 災害復興住宅融資(高齢者返済特例含む)

- 被災ローン減免制度(返済困難な場合)

- 災害援護資金貸付制度(都道府県適用区域に基づく)

主な相談先:

- 雑損控除:税務署・税理士

- 災害復興住宅融資:住宅金融支援機構(0120-086-353)

- 被災ローン減免制度:弁護士会・金融機関

- 災害援護資金貸付:お住まいの自治体

税金・公共料金の減免は自治体HPを確認ください。

その他、大きな災害では、被災者生活再建支援金、公費解体制度に加え、追加で発表される様々な支援もあります。

被災者生活再建支援法が適用されない場合にも支援をする都道府県はこちらをご確認ください。再建を諦めないで下さい。ひさぽを活用して下さい。

ご利用・ご配布自由(※改編・商用利用はご遠慮下さい)。A3カラー印刷推奨。

東京海上日動と連携して作成したチャットボット。罹災証明の種類などを選ぶと、使える可能性のある支援制度が表示されます。

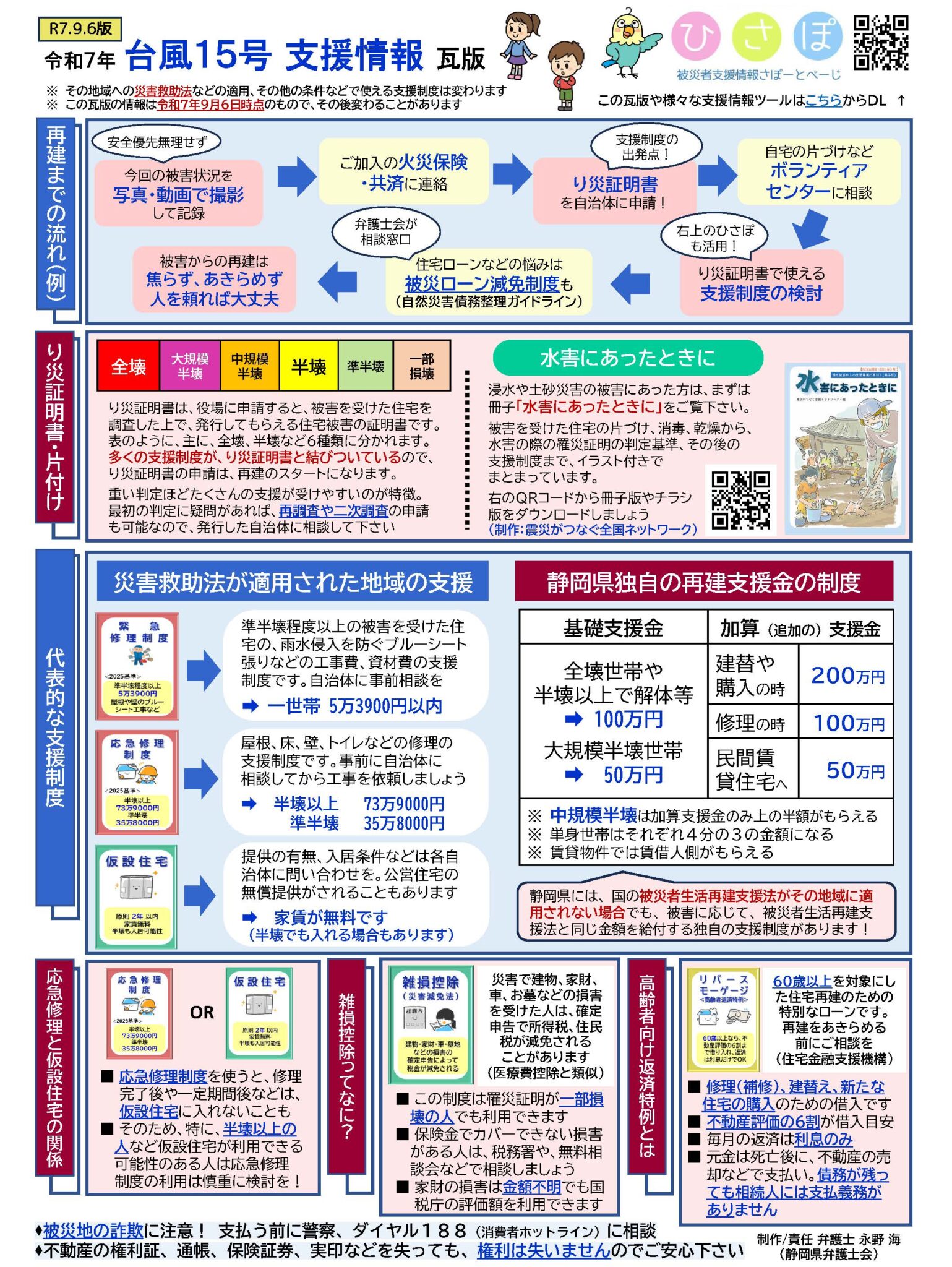

令和7年台風15号の支援情報瓦版(静岡県用)です

竜巻 床上浸水 土砂災害

再建のためにご活用下さい

ポルトガル語版/Guia de Apoio a Desastres do Tufão nº 15

英語版/Typhoon No. 15 Disaster Support Guide

※制作協力 公益社団法人 Civic Force 様

➡ 被災後のいのち、くらし、再建をまもり、サポートする冊子です。

➡ 特に内水氾濫に特化した水害対処の情報がまとまっています。

➡ 水害で被災した後の対処が幅広く学べます。

➡ 水害後の家屋対処についてNHKが制作した動画です。

➡ 被災者支援制度の詳細な条件などを知ることができます。

-500x354.jpg)